Je pense, donc j'archive, Marie-Anne Chabin, L'Harmattan, 1999 Chapitre 6 (et dernier) - Au cœur de la société de l’information ___

Revenir au sommaire du livre

___

Si l’on ne craignait d’exagérer un peu, on pourrait dire que les archives ressemblent à une compagnie de petits lutins : ils sont partout mais pas toujours où on les attend ; ils causent un peu de désordre car ils sont têtus mais ne dédaignent pas de sympathiser avec qui les écoute attentivement ; quoi qu’ils fassent, ils présentent des signes d’identification universels (un bonnet et un sourire malicieux) ; ils connaissent les qualités et les travers de l’homme mais se révèlent pour finir plutôt ses amis que ses ennemis.

Et après ? Et demain ?

La masse d’archives, accumulée depuis l’origine des civilisations, n’a jamais été aussi volumineuse et s’accroît, progrès technologique oblige, toujours plus vite. À l’aube de l’an 2000, un tour d’horizon archivistique offre un constat à l’allure paradoxale : d’un côté, l’immédiateté et la volatilité de l’information qui provoquent une tendance à la primauté de l’information sur le document ; de l’autre côté, un besoin collectif de mémoire tangible plus fort que jamais.

Dans ce contexte, peut-on continuer à appréhender et à gérer les archives comme un tout ? Qu’est-ce qui s’y oppose ? Rien. Les archives changent parce que leurs auteurs n’ont pas les mêmes préoccupations ni les mêmes outils, les utilisateurs changent parce que le temps passe, mais la relation qui unit archive et utilisateur, au travers de la conservation, de l’accès et de l’exploitation, n’en est pas réellement affectée : elle se renouvelle au gré de l’environnement mais n’est pas nouvelle à proprement parler.

Sans intention de confondre archivistique et poésie, on peut citer Jacques Prévert, dialoguiste des Enfants du Paradis. À un client qui lui réclame de la nouveauté, le directeur du théâtre, en colère, rétorque : “ La nouveauté, la nouveauté…, c’est vieux comme le monde ! ”

Qui fait quoi ?

En matière d’archives, la question “ Qui fait quoi ? ” se décline en trois : “ Qui produit quelles archives ? ”, “ Qui utilise quelles archives ? ” et “ Qui entretient la relation entre producteur, archive et utilisateur ? ”.

Les producteurs d’aujourd’hui sont fondamentalement les héritiers de ceux d’hier même si l’apparence est trompeuse, mais on a déjà vu un jeune flambeur légataire d’une vieille tante cacochyme. Si la forme, la provenance, le volume de la production ont changé, la nature des archives n’a pas varié : tous les documents à valeur d’archive sont issus soit d’une relation contractuelle, soit d’une relation dirigeant/administré, soit encore de l’initiative de faire connaître, de porter témoignage, indépendamment de toute procédure juridique ou administrative. Deux écrans toutefois masquent cette permanence à l’œil qui n’est pas exercé. Le premier écran est technique ou technologique qui dévêt une lettre de son papier et de ses formules pour l’habiller d’électrons pressés mais les universaux sont saufs. Le second écran est organisationnel : les producteurs mutent, certains réduisent leurs activités, d’autres les étendent, entraînant sous-traitance, fusions, transferts de compétence, de droit ou de fait ; les acteurs changent de costumes et de rôles derrière un paravent et les spectateurs voire les destinataires sont quelque peu déboussolés.

Un glissement de sens malencontreux s’est opéré insidieusement dans l’identification des producteurs, en tout cas pour ce qui concerne les archives publiques. Au moment de la création des Archives nationales en 1790, les archives publiques étaient définies comme les documents constituant la mémoire de la Nation. C’était, à l’époque, les papiers confisqués au pouvoir royal et à l’Église suivis des archives des ministères, des départements et des communes, prenant le relais de la gestion du pays. Définir aujourd’hui les archives publiques comme les seules archives de l’administration tiendrait du faux syllogisme. Où se trouve aujourd’hui la mémoire de la Nation ? Elle émane toujours de l’État et des pouvoirs publics dont le fonctionnement est permis par l’argent des contribuables et la responsabilité des citoyens, mais il y a déjà longtemps qu’elle ne se limite plus à la production des ministères et des services départementaux ou communaux. Tous les établissements publics, associations reconnues d’utilité publique, sociétés d’économie mixte en charge des HLM ou des équipements culturels, associations-relais gourmandes de subventions, quels comptes rendent-ils de leurs archives à la Nation ? Certes il y a de bons élèves, mais le pli est loin d’être pris.

Les utilisateurs d’archives sont aujourd’hui plus nombreux que naguère et forment un groupe moins homogène qu’autrefois. Les premiers utilisateurs, chronologiquement, sont les auteurs quand ils recourent à la mémoire de leurs actes. Viennent ensuite les intéressés, à savoir le fisc, la justice, le citoyen qui défend son droit et, plus récemment, l’individu ou le groupe qui veut savoir ce que contiennent les documents qui le concernent, qui lui sont ou lui ont été opposables, personnellement ou collectivement. Chacun de ces utilisateurs n’est “ connectable ” qu’à un nombre limité d’archives, définies la plupart du temps avant même leur existence physique. L’utilisation des archives pour l’Histoire aurait pu être citée en premier car elle porte une tradition méthodologique que les producteurs ont souvent perdue, s’ils l’ont jamais eue. Historiens patentés et chercheurs amateurs font revivre les archives les plus anciennes mais s’intéressent aussi de plus en plus à l’époque la plus contemporaine. Enfin, sont utilisateurs d’archives tous ceux qui ont besoin d’une information pour documenter leur activité professionnelle ou de loisir. La passion humaine de savoir, de découvrir surtout, n’y est pas étrangère. Sortir de l’oubli un événement du passé peut donner le frisson que ressentaient les explorateurs d’antan devant un site inconnu, d’autant plus qu’il est rare de nos jours de rencontrer un monument ou un paysage que l’on n’aurait pas pu voir en photographie avant…

Les concepts de “ besoin de mémoire ” et de “ droit à l’oubli ”, discutés à tous les niveaux de la société au cours des vingt dernières années, tendent à fédérer des catégories d’utilisateurs qui pouvaient jusque-là sembler très différenciées. L’estompage progressif des frontières entre les types d’archives y a également contribué.

Utilisation, rappelons-le, suppose conservation, accès et exploitation. Si la justesse de cette dernière est le fait de l’utilisateur, les deux premiers termes de la trilogie relèvent le plus souvent d’une autre instance. La conservation, comme l’accès, présente deux volets de compétence : une responsabilité politique au sens le plus large du terme ; un savoir-faire scientifique et technique relatif à l’organisation matérielle et intellectuelle de l’objet archive.

Ceci étant posé, on ne saurait se contenter de souligner la permanence de la relation archive-utilisateur sans insister sur les modifications et les évolutions de forme qui bouleversent aujourd’hui les us d’hier et sur lesquelles doit porter l’effort d’adaptation.

Ces évolutions formelles se caractérisent à la fois par la dilution de l’information dans un flot de documents et par l’interdépendance des faits et des outils. Le véritable défi posé par les archives dans la société de l’information est de parvenir à juguler la première et à maîtriser la seconde.

Dans ce contexte, une remarque, formulée par un homme politique, prend une portée quasi-historique. Le 1er avril 1998, le plateau de la Marche du siècle, consacré aux récentes élections régionales, accueille entre autres Jean-Paul Gauzès, président démissionnaire du Conseil régional de Basse-Normandie. Homme de terrain et non d’appareil comme il le précise lui-même, maire d’une commune de 300 habitants, poussé par les caprices de la politique sous les feux de la rampe, M. Gauzès expose avec une lucidité et une sincérité de débutant : “ Il y a des mots qu’il ne faut pas dire dans notre vocabulaire. Aujourd’hui vous n’entendez plus beaucoup d’hommes politiques qui vous disent : « J’ai des propositions ou des projets » ; on dit : « J’ai des pistes de réflexion ». Et quand on dit : « J’ai des pistes de réflexion », c’est déjà l’aveu de l’impuissance. ”

Ainsi, un certain nombre d’archives qui autrefois consignaient des décisions en sont venues, sans nécessairement changer de nom, à supporter des “ pistes de réflexion ”. Il ne s’agit pas de s’en féliciter ou de le déplorer, c’est un fait : il s’agit de réagir pour que cette dilution ne pollue pas l’accès à la mémoire.

De l’information à l’archive

À première vue, la société de l’information n’est pas favorable à l’archive. Elle focalise l’attention sur le fait, l’idée, l’image ; elle veut d’abord renseigner sur ce qui est nouveau, sur ce qui vient d’avoir lieu, séduire par la rapidité de transmission, par l’abondance plus que par la pertinence. On peut à juste titre parler d’une société de consommation de l’information.

La réalité est plus nuancée. Certes, l’information passe, touche sa proie, s’esquive, se transforme, revient. Elle n’a pas de matérialité, il lui faut un support et un auteur identifié pour être un document ; pour avoir le statut d’archive, il lui faut encore ce contexte que lui donne le mobile, le destinataire et la possibilité d’observer un non-dit. L’information, par essence, est fugitive. Si elle n’est pas fixée, elle ne constitue pas une mémoire ; si elle n’est pas datée ou datable, elle constitue une mémoire tronquée, inexploitable ; si elle peut être modifiée, elle n’est pas fiable. Or la société de l’information n’a ni périmé ni rejeté la notion de preuve, bien au contraire. Au delà de l’avalanche folle de messages éphémères, elle ressent un besoin impérieux de préserver le droit et la mémoire, donc de fixer et de fiabiliser les éléments qui en sont porteurs, autrement dit de produire des archives. Ce que la société précédente faisait presque passivement, la société de l’information doit apprendre à le faire volontairement.

Dans le contexte technologique actuel, cette exigence pose la question du document fini, objectivé. Déjà dans le monde du papier, sous l’influence des différentes causes de désordre exposées plus haut, on voit se multiplier les malfaçons, les vices de forme, les documents imparfaits, les archives bâtardes dont la valeur de preuve et de témoignage est érodée ou affadie. Avec ce qu’on appelle la dématérialisation des supports, la production d’archives, outre l’observance du processus traditionnel de conception et de fabrication, doit résoudre deux difficultés supplémentaires, l’une technique, l’autre méthodologique.

Tout d’abord, il faut garantir la qualité de l’enregistrement, valider le fait que les données, les signes et les images choisis par l’auteur ou l’opérateur sont bien ceux qui seront restitués lors de la lecture du document. Ensuite, il faut s’assurer de la durabilité du disque ou de la bande de conservation. Enfin et surtout, il faut sécuriser l’accès au document pour éviter toute altération, toute modification, toute lecture ou toute recopie intempestives. La même technologie servant à créer des codes d’accès et à les déjouer, le débat sur la sécurisation et la cryptographie des documents électroniques est loin d’être clos, mais, là encore sous la pression notamment des intérêts économiques, des pratiques et une jurisprudence s’installent. Rappelons que les modalités d’accès et les procédures de transmission font partie intégrante de l’archive.

Sur le plan méthodologique, il y a trois précautions à prendre : évaluer la pertinence de l’information fixée et archivée, et ceci ne peut être fait qu’au moment même de la production ; établir une version du document sur un autre support garantissant l’intégrité du document et présentant une durabilité suffisante lorsque les outils informatiques n’offrent pas ces garanties ; vérifier régulièrement l’état de conservation et les modalités d’accès tout au long de son existence. Ces choix d’archivage se font en connaissance de cause des obligations légales et du besoin de mémoire des utilisateurs, ce qui n’est pas spécifique à l’archivage électronique. Déjà, dans les années 1970, le préfet de Seine-Maritime décida de faire microfilmer les dossiers de cartes grises du département qui n’étaient plus d’utilité courante, afin de gagner une place notable en détruisant les originaux, et ce en dépit d’une circulaire des Archives de France qui prescrivait alors la conservation de ces archives papier pendant 10 ans. Il est vrai que cette circulaire ne se référait à aucune disposition réglementaire extérieure, et il n’y eut, de fait, aucune conséquence fâcheuse.

La notion de document fini soulève le cas particulier des bases de données informatiques. Le principe de la base de données est de décrire une population d’objets (livres, clients, films, machines, produits divers) dans un format normalisé, en dotant chaque objet d’une notice présentant des données homogènes (nom, titre, dimensions, prix, etc.). L’atout premier de l’informatique est de faciliter et d’accélérer les tris, les mises à jour et les calculs propres à une gestion efficace des informations. Toute opération de gestion a donc l’usage de bases de données. Si certaines bases remplacent d’anciens registres, d’autres répondent à des besoins nouveaux de documentation : le fichier informatisé issu de l’inscription au registre du commerce offre une forme analogue à celle d’un catalogue informatisé de bibliothèque. Certaines bases gardent la mémoire des données mises à jour, d’autres écrasent les données périmées. C’est une question d’accord entre l’auteur et le destinataire, en l’occurrence l’utilisateur.

La question est posée çà et là de savoir si une base de données est un document, a fortiori une archive. La réponse la plus courante est que non. Cela sous-entendrait que tous les fichiers informatiques de gestion sont voués à la destruction, à moins d’être imprimés sur des kilomètres de papier indigestes. On ne peut s’y résoudre.

Le problème est bien celui du caractère ouvert de la base de données, du fait qu’elle n’est plus aujourd’hui ce qu’elle était l’an passé, qu’elle sera encore bien différente l’année prochaine. Ne tergiversons pas : pour archiver une base de données, si tant est qu’elle mérite de l’être, il faut la “ fermer ”. Il y a nécessairement une solution pour chaque cas de figure : prendre une “ photographie ” de la base selon une périodicité pertinente pour l’exploitation de cette mémoire ; pour une base à enregistrement chronologique, compression des données essentielles dans une édition papier, semblable à l’ancien registre ; archivage des purges successives, etc. Chacune des “ archives ” ainsi établies sera documentée comme il se doit : période couverte, mode d’alimentation et de modification des données, qui feront office de “ sous-titre ” de l’archive.

L’important, comme toujours, est d’archiver ce qui est utile et d’éliminer ce qui ne l’est pas. La chose paraît simple, elle l’est moins qu’elle n’en a l’air, sinon on ne verrait pas tant d’organismes où le service du premier étage purge des informations périmées pour lui, au moment même où le service du troisième reconstitue méticuleusement les mêmes informations dont il ignore l’existence à quelques mètres de lui. C’est toute la problématique des systèmes d’information qui doivent intégrer l’archivage et, mieux, l’archivation, non pas par raccroc mais comme pierre angulaire d’un système efficace.

Endormir Épaminondas et réveiller Janus

L’impact de la société de l’information sur la matière archivistique appelle à une plus grande vigilance de la part de tous car si les archives d’autrefois savaient se conserver toutes seules pour peu que le climat s’y prêtât, la durée de vie de leurs descendantes du XXIe siècle s’est considérablement raccourcie. Il n’est pas impossible en l’an 2000 de découvrir encore dans un grenier périgourdin des parchemins du XIIe siècle mais il y a fort à parier que dans un demi-millénaire, et même bien avant, nos disquettes magnétiques seront plus que muettes.

Les activités qui nécessitent ou sollicitent un support documentaire n’ont pas à être normalisées autrement que par la loi et la rentabilité ; au delà de ces contraintes, chacun est libre de produire les documents qu’il souhaite. Quant à l’exploitation des archives, elle appartient à l’utilisateur. En revanche, ceux qui ont en charge la conservation et l’accès ne doivent pas faillir à leur tâche en laissant détruire des documents dont on peut raisonnablement établir aujourd’hui que la société les recherchera demain.

Cette responsabilité, on l’a dit, est partagée entre les décideurs et les professionnels. Or, un petit Épaminondas sommeille en chacun de nous : quoi de plus instinctif que de se référer à ce que l’on connaît déjà, de voir un problème à la lueur du précédent problème de même ordre ? La compétence des uns et des autres doit les inciter à laisser dormir leur Épaminondas afin d’appréhender la réalité sans miroir déformant.

La valeur des archives est évolutive et relative mais cette relativité ne se situe pas entre un document et ceux qui portaient le même nom hier ou qui avaient la même fonction avant hier, même si cette comparaison n’est pas inintéressante dans l’analyse du fonds. La valeur de l’archive au quotidien est relative à ce que la somme de ses universaux représente hic et nunc pour l’auteur, le producteur, ses partenaires, ses concurrents, la collectivité, la société. C’est une relativité horizontale avant d’être verticale.

Paradoxalement, puisque les critères classiques de forme, de titre, de contenu et de provenance sont battus en brèche par la douce anarchie de l’explosion de l’information, la relativité de l’archive et de sa valeur ajoutée immédiate (visible ou codée) devient un critère malléable mais objectif. Si les acteurs changent de costume sans prévenir, il n’y a plus qu’un moyen de les reconnaître, c’est de déterminer leur code génétique : d’où ils viennent, comment ils se comportent, quelles traces ils ont laissées. Ceci se fera de préférence de leur vivant de peur qu’ils ne se fassent incinérer avant l’heure. C’est donc au moment de la production voire de la conception des documents que cette immatriculation doit se faire, pas quand ils sont tombés en déshérence. Par ailleurs, cette immatriculation doit d’abord répondre au besoin de l’utilisateur avant d’être intégrée au système de classement des documents. C’est bien au classement de s’adapter au document et non l’inverse.

Autrefois, le fournisseur proposait à ses clients des produits dont il avait décidé la fabrication à des tarifs qu’il avait fixés ; aujourd’hui le client va voir son fournisseur et lui indique le type de produit et le prix qu’il veut y mettre. D’une façon un peu comparable, l’archiviste demandait naguère aux producteurs une liste arrêtée de documents, avec les risques que l’on sait ; il doit maintenant s’adapter à la production de ses “ clients ” et y déceler leurs besoins et ceux de leurs successeurs. C’est un autre sport, ou plus exactement le même sport mais dans un style différent : le gardien de but devient attaquant.

Du côté des décideurs, pour éviter les décalages coûteux, les projets d’archivage électronique mal ciblés ou la disparition maladroite de preuves à décharge, il est recommandé : primo d’investir un tant soit peu dans la conservation des archives légales ; secundo de ne pas dissocier l’utilisation courante des données (et des documents qui les supportent) de leur valeur de preuve ou de témoignage ; tertio d’effectuer régulièrement un audit du système d’information afin de maîtriser les évolutions et réajuster le tir. C’est l’antidote managériale du syndrome d’Épaminondas. Après cela, si un décideur veut détruire des archives, il accepte d’en assumer la responsabilité devant les utilisateurs potentiels : ayants droit, justice, public, générations futures. L’important à ce stade est que les choses se passent avec le maximum de transparence.

Recentrer la gestion des archives sur l’amont de la chaîne et y privilégier la nature profonde des documents et des informations qu’ils supportent ne doit pas faire oublier le passé. Un virage à 180 ° des préoccupations ne résoudrait pas la problématique de l’archivation.

C’est alors qu’intervient Janus, le dieu romain à deux visages, devenu la divinité de référence pour les archivistes professionnels car si l’un des visages est tourné vers le passé, l’autre regarde l’avenir[1]. Ce dieu-là a pour vocation de prévenir toute solution de continuité entre le fruit de l’archivation d’hier et le résultat de celle d’aujourd’hui. S’il tendait à s’endormir, réveillez-le !

Plus concrètement, cela signifie notamment qu’il convient de ne pas opposer papier et électronique. Ceci est vrai aujourd’hui mais le sera encore demain, voire après-demain, car l’informatique ne supprime pas le papier. Historiquement même, elle en a engendré beaucoup, beaucoup trop. Demain peut-être atteindra-t-on le zéro papier dans la gestion courante mais le papier subsistera, en partie avec un autre rôle, une fonction d’édition, de sélection ou de communication, autant de documents qu’on appellera encore archives.

Cela signifie aussi qu’il faut maintenir dans un même champ de vision la valeur de gestion immédiate ou directe des archives et leur valeur ajoutée documentaire pour l’ensemble des utilisateurs potentiels y compris pour l’Histoire. Janus y pourvoira tout en surveillant le sommeil d’Épaminondas.

Esprit critique et éducation civique

Critiquer, au sens positif de l’examen analytique, est le lot commun de l’archiviste, bien qu’il n’en ait pas l’apanage. Pour ce faire, il doit avoir en tête l’ensemble des éléments déterminatifs de la valeur de l’archive, afin d’évaluer l’originalité et la fiabilité de chacun et de mettre le tout dans la perspective d’une utilisation ou d’une exploitation future. Ceci exige un peu de distance par rapport à l’objet critiqué, démarche d’autant moins naturelle qu’elle est prospective, c’est-à-dire qu’elle relie le présent au futur et non le passé au présent. Chez les historiens, l’esprit critique approfondit le contenu des archives et est davantage rétrospectif ; le recul leur est plus naturel.

L’analyse critique est une démarche à caractère professionnel, campée sur des connaissances dans le domaine concerné mais surtout sur une méthode rigoureuse d’interrogation systématique des indices en présence. Un esprit très incisif peut obtenir spontanément la même qualité de résultats mais rien ne remplace la discipline et la méthode. Le meilleur des pilotes de ligne applique aussi des procédures et vérifie sa “ check-list ” pour être sûr de ne rien oublier. L’amateurisme en matière d’analyse des archives peut conduire à des approximations syllogistiques. Il ne s’agit pas d’erreurs à proprement parler, de péché par action, mais de péché par omission : un habitant de Saint-François-des-Bois se passionne pour la rédaction d’une monographie en recherchant dans les archives les documents qui mentionnent sa localité ; on lit notamment dans son ouvrage que l’hiver de 1709 fut très rude à Saint-François, que les familles souffrirent beaucoup du froid et que la mémoire de cette douloureuse saison demeura à Saint-François pendant trois générations. Mais l’hiver 1709 transperça la France entière, ce fut un des hivers les plus rigoureux de notre histoire. Par défaut, cet auteur laisse entendre que son village est le seul à avoir subi un hiver rigoureux ou que son village est le seul de la région. Sans le taxer de subjectivité, on peut à bon droit lui reprocher son manque d’objectivité vis à vis de ses lecteurs, non censés, au contraire de lui, avoir replacé ses commentaires historiques dans leur cadre logique.

L’enjeu de cet exemple n’est pas bien grave mais il montre bien l’exigence de l’information à être traitée dans sa plénitude et dans son contexte. Or, la société de l’information déporte la nécessité de critique de l’archive et du document historique vers l’ensemble des supports d’information de la vie quotidienne : médias, Internet, documentation et contrats commerciaux ou pseudo-commerciaux, relations des usagers avec l’administration. La technologie numérique et les réseaux changent la donne en favorisant malléabilité des données et des documents et instantanéité des transmissions. Il s’ensuit un amoncellement d’informations qui se ressemblent, se chevauchent, convergent ou s’annulent, de sorte que les destinataires et les utilisateurs qui n’ont pas un œil ou une oreille en permanence à l’affût y perçoivent surtout un enchevêtrement de données qu’il devient de plus en plus difficile de hiérarchiser. Ce n’est pas sans raison que l’on parle de plus en plus de la société de désinformation.

Dans ces conditions, l’exercice de l’esprit critique vis à vis de l’authenticité des informations et des supports qui en assurent la diffusion est l’affaire de tous : hommes politiques et bureaucrates, journalistes, citoyens en général. Chacun doit se sentir concerné en fonction de l’impact qu’une fausse information ou, plus insidieusement, une absence d’information aura sur lui.

Notre société connaît de trop nombreux procès, pour ne pas dire de scandales, qui mettent en cause l’utilisation de l’argent public et des responsabilités électives ou administratives. En y regardant de plus près, on constate que la disparition d’archives, l’absence de preuve et les vices de forme des pièces justificatives jouent dans ces affaires un rôle non négligeable. Or les médias qui s’appliquent légitimement à souligner l’effet ne semblent pas s’intéresser suffisamment à la cause. On dénonce, on soulève des lièvres, on découvre des choses qui finalement n’avaient rien de caché, on cherche des responsables non coupables, des coupables non responsables, mais on s’étend plus rarement sur l’origine factuelle ou contextuelle des faits observés.

Il ne semble pas incongru d’attribuer cette attitude à un manque de perception de la valeur et du rôle de l’archive dans la vie des gens et des institutions. À la fois pour pointer les dysfonctionnements et pour y remédier ou les prévenir, il est important de comprendre quelles archives supportent ou ne supportent pas quelles actions publiques. Cet apprentissage relève manifestement de l’éducation civique, non seulement pendant la période scolaire mais au titre de la formation continue.

Si des citoyens n’étaient pas abusés dans ces affaires, on se contenterait d’un sourire de mépris. Ce n’est pas le cas et force est de constater qu’il y a tout de même dans la conduite des affaires publiques un laisser-aller et une myopie surprenante. Certes, ce n’est pas une partie de plaisir de faire appliquer rigoureusement une réglementation surtout quand elle est complexe et obsolète ; il est de plus agréables lectures que celles de rapports de conseil d’administration ; il est fastidieux ou hasardeux de réclamer le compte rendu que l’on n’a pas reçu ; on risque de se faire des ennemis en soulignant certaines irrégularités ou même en demandant de simples explications, on va déplaire en disant que les choses vont mal, c’est difficile d’avouer qu’on ne sait pas, etc. Mais ceux qui ont accepté et a fortiori revendiqué des fonctions publiques sont supposés avoir accepté leurs obligations tout autant que leurs avantages.

De son côté, au nom du même civisme, l’individu ou la collectivité potentiellement victime d’un manque de transparence a non seulement le droit mais le devoir de s’enquérir de l’existence des archives exigées au minimum par la loi : comptes rendus annuels, budgets, rapports de visite, attestations et ainsi de suite. Avant de critiquer ou de se prêter à la critique, il faut demander des comptes, exiger des récépissés, faire des rapports à sa hiérarchie, en réclamer à ses subordonnés, en temps et lieux voulus. Si une archive n’est pas établie et délivrée dans les règles, le destinataire a la responsabilité d’attester cette lacune[2].

Le formalisme peut être dénigré quand il complique inutilement le déroulement des procédures, pas quand il clarifie les prises de décision et répartit les responsabilités. Il semble que le climat de la responsabilité civile ait évolué : avec ces pluies d’informations et ces orages de désinformation, mieux vaut sortir équipé d’un imperméable et d’un parapluie.

L’archive est une et indivisible

L’esprit critique s’exerce sur l’archive à deux niveaux : au niveau “ externe ” pour déterminer le degré d’achèvement, d’intégralité, de cohésion et d’authenticité du document ; au niveau “ interne ” pour apprécier son intérêt et sa fiabilité pour l’utilisateur.

Cette analyse suppose que l’archive en cause ait un contour défini, qu’elle soit appréhendée comme une unité matérielle et intellectuelle indivisible. Ces deux aspects peuvent coïncider comme dans le cas d’un courrier ou d’un registre de compte ; il arrive aussi qu’une unité physique plus grande englobe plusieurs unités intellectuelles, constituant autant d’archives, ce que l’on rencontre par exemple avec une cassette comportant trois émissions de télévision ; enfin, et c’est aujourd’hui le plus courant, une unité intellectuelle peut regrouper plusieurs éléments matériels, lesquels peuvent être englobés entièrement ou partiellement par l’unité intellectuelle : une lettre et son enveloppe, un rapport sans titre ni date ni auteur avec une chemise portant ces informations d’identification, un devis avec les plans associés, et bien sûr un message électronique et ses fichiers liés. La recherche systématique des universaux doit jouer là le rôle d’un fil d’Ariane.

Cette complexification n’est pas propre aux documents, c’est un phénomène commun à tous les objets de la société, sous l’effet du progrès technique et économique. Prenons l’exemple d’un hachoir tel que le présente une publicité des années 1970 ventant les avantages du robot Moulinex sur le hachoir manuel, quelle que soit la dextérité du cuisinier : d’un côté, un objet simple fabriqué d’une lame métallique en arc de cercle terminée par deux poignées de bois ; de l’autre côté, l’assemblage d’un moteur et de plusieurs ustensiles normalisés encastrés les uns dans les autres, reliés par un fil à la prise d’alimentation électrique sans laquelle le robot ne saurait fonctionner ; il convient d’y ajouter le mode d’emploi de l’appareil car son utilisation n’est pas forcément instinctive comme celle d’un couteau, ainsi que le bon de garantie permettant le recours à un technicien en cas de panne.

Mutatis mutandis, avec la technologie numérique, on arrive à des situations comparables pour l’archive. Aux données que sont le texte lisible sur l’écran et les images ou le son que l’ordinateur offre aux yeux et aux oreilles sont associées d’autres informations normalisées qui ont partie liée avec le document dans sa finalité de conservation et de consultation (l’équivalent du moteur, du courant électrique, du mode d’emploi et de la garantie) et sans lesquelles le message est un objet mort, presque un mirage. Ces informations complémentaires, situées au delà de l’écran, sont appelées “ métadonnées ”, de même que pour les anciens Grecs la métaphysique regroupait les choses situées “ au delà ” de la physique.

Le contour de l’archive électronique est donc défini par l’association de ses données et de ses métadonnées. Celles-ci sont diverses et se prêtent aussi à la constitution de catégories, variables d’un théoricien à l’autre car cette problématique, propre à la société de l’information, est encore récente. Pour éclairer le fonctionnement des archives électroniques, on peut répartir les métadonnées en deux lots : les données originelles, à savoir les informations énoncées par l’auteur et reprises par la machine pour une indexation du document, et les données supplétives, c’est-à-dire les informations destinées à pallier l’oubli du contexte de création connu par défaut par l’auteur et le destinataire premier de l’archive. Certains éléments comme la date, l’auteur, le nom du fichier, le destinataire, les sources, peuvent être connus dès la production du document ou bien ajoutés au moment de son archivage. Ils peuvent être prédéterminés par le répertoire électronique où le document est créé, ou configurés après coup. L’important est que l’ensemble forme un tout homogène permettant de gérer la conservation et l’utilisation de l’archive.

Sur le plan du contenu de ces métadonnées, il faut distinguer, comme le fait l’archiviste américain David Bearman, six sous-ensembles : les données d’enregistrement et d’identification de l’objet, les conditions d’accès pour l’utilisateur, le système de codage et de structure incluant les sources, l’origine et le type du document , le contenu et enfin l’historique de la consultation.

Le chiffre six pourrait suggérer un rapprochement avec les universaux mais il ne faut pas s’étonner que les deux séries ne se recouvrent pas. En effet, les universaux illustrent la permanence de la nature de l’archive, dans son essence et ses propriétés informationnelles ; les métadonnées sont des éléments de forme autant que de contenu dont le découpage est imposé par la technologie.

Il est facile toutefois de reconnaître les universaux dans une archive électronique : le support correspond au codage et à la structure, l’auteur à l’origine, le destinataire ou les destinataires sont pointés la fois dans les conditions d’accès et dans l’historique de la consultation, le mobile est lié à l’origine et aux sources mais peut-être aussi à la structure du document (réponse, attaque, formulaire, etc.), le contenu se présente de la même façon et le non-dit reste transverse.

Une des caractéristiques de la gestion d’archives électroniques, et c’est autant une facilité pour l’utilisateur qu’une difficulté pour le gestionnaire, est la mise en facteur commun de toutes les données qui s’y prêtent, tels que la langue utilisée, le format des données, les conditions d’accès. Si la logique et l’économique y trouvent leur compte, il convient d’être très prudent en matière de tri, de consultation, de transmission, bref pour toute opération affectant une archive et dont les conséquences pourraient se répercuter sur les documents partageant avec elle une ou plusieurs métadonnées. C’est une solution technologique, basée sur une analyse archivistique de l’exploitation des informations, qui doit permettre de maîtriser ce risque, faute de quoi l’archive en tant que pièce unique et pérenne dans sa valeur de preuve et de témoignage serait incompréhensible ou, pire, prendrait une autre signification.

Valider, enrichir, pérenniser

Préserver l’intégrité de l’archive est une des conditions de son accessibilité dans l’espace et dans le temps mais n’est pas la seule. La documentation du contenu, le détail et la qualité de la description conditionnent également les possibilités d’exploiter l’information. De deux choses l’une : ou bien une archive précise est recherchée pour sa valeur probante et son existence est déjà avérée soit par une précédente consultation, soit par le biais d’un autre document ; ou bien c’est une information de contenu sur un type d’événement, de personnage ou d’objet qui est recherchée, transversalement à l’auteur, indépendamment de la provenance et du mobile qui a conduit à l’écrire ou à l’enregistrer. Par exemple, des renseignements sur l’Afrique Noire, des données sur le commerce de la viande ou des images de nuages. Ici, la nature de la source n’intervient qu’après pour remettre l’information en situation. Dans ce second cas de figure, la rapidité d’accès sera proportionnelle à la distance qui sépare, primo le contenu des outils qui le décrivent, secundo lesdits outils de la formulation de la question par l’utilisateur.

L’archive est unique mais peut contenir des milliers d’informations différentes : c’est le cas des minutes notariales d’autrefois ou des émissions de télévision mais on pourrait multiplier les exemples. Pour l’archiviste ou le documentaliste, vouloir tout documenter, anticiper toutes les demandes est une chimère. Cela relève de la science-fiction et, surtout, coûte cher, en compétence documentaire et en temps de travail.

Or la technologie numérique, dans ses procédures de traitement des données et des métadonnées, n’affecte pas le seul travail des gestionnaires de documents. Les premiers concernés sont bien les producteurs qui utilisent ordinateurs et réseaux pour créer ce qui devient aussitôt leurs archives. Les outils bureautiques, les connexions de bases de données, les caméras numériques, la communication par réseaux, la fabrication d’ouvrages multimédias introduisent dans le travail des auteurs et des opérateurs une participation aux tâches de description et d’indexation nécessaires à la machine dès la création du document pour l’insertion de graphiques et de tableaux dans un rapport, l’incrustation d’images de différentes sources dans un reportage, la dénomination des liens hypertextes d’un site Web, la conversion de fichiers dans un format transmissible à un ordinateur d’un autre type, etc.

Il s’ensuit qu’un dossier ou une cassette qui était jusque-là archivé avec une simple note manuscrite ou dactylographiée du contenu est aujourd’hui doté, avant l’archivage, d’informations de description et de balisage beaucoup plus précises et disponibles sous un format numérique. Il serait dommage pour l’archiviste de devoir refaire ce travail, soit que les métadonnées ne lui soient pas confiées, soit que sa propre base de données ne soit pas compatible avec le système du producteur. Il faut donc que ces questions politiques et techniques soient résolues.

Par ailleurs, il n’est pas imaginable d’attendre que les documents produits soient devenus inutiles à leur producteur : dans le monde numérique, “ inutile au producteur ” est devenu à peu près équivalent à “ inutilisable pour l’archiviste ”, s’il n’est pas purement et simplement synonyme de disparition. Le temps où le traitement des dossiers papier était centré sur la description du contenu après le versement au service d’archives fait désormais place à une ère nouvelle où les éléments de description de l’archive sont concomitants de sa conception et intégrés à sa production. L’archiviste doit alors intervenir en amont de la création de l’archive, récupérer et traiter ces informations afin d’en assurer la compréhension sur le long terme et de les rendre compatibles avec la documentation globale du fonds qu’il a en garde.

Le travail d’archivation comporte plusieurs étapes exprimées dans le titre de ce sous-chapitre : valider, enrichir et pérenniser. À notre époque de surinformation ou du moins de dilution de l’information dans une succession de documents souvent peu consistants, la tâche de validation s’apparente à une opération de sélection au vu de la cohérence et de la pertinence des objets à archiver. La sélection arbitraire ne doit pas exister ; il y a assez d’arguments professionnels (valeur juridique, taux de réutilisation par l’auteur, redondances absolues ou thématiques, originalité et unicité des informations et de leur agencement, critères techniques) pour s’en passer. Et même si le volume des données intervient peu dans le coût de la conservation numérique, il y a toujours une sélection à faire. Ce n’est pas sans raison qu’il s’agit d’un métier spécifique car, quelle que soit la qualité du logiciel utilisé, on retrouvera plus aisément une information dans un ensemble au bon rapport “ densité de données/qualité de description ” que dans une compilation passive de documents indifférenciés.

Bénéficiant des données de catalogage, de balisage des fichiers numériques et de description minimale telles que l’auteur les a formulées, l’archiviste les valide à l’attention de l’ensemble des utilisateurs potentiels, non sans avoir corrigé les erreurs, dissipé les ambiguïtés et complété les lacunes risquant de gêner le repérage des universaux. Fort de l’analyse critique qui a guidé la sélection, l’archiviste documentera plus à fond les contenus : thèmes abordés, personnes et lieux concernés, argumentation, références, voire détails insolites.

Les possibilités offertes par la technologie contemporaine conduisent à multiplier les composantes des archives en des combinaisons élaborées et quelquefois tortueuses, de sorte qu’à la forme du document telle que lettre, reportage, étude de cas, dossier-client, vient s’ajouter ce qu’on pourrait appeler un “ style de fabrication ” qui sera selon le cas sobre, répétitif, haché, illustré, etc. En général, la description classique des archives ne prend pas en compte cette réalité, assez nouvelle et délicate à appréhender parce que marginale par rapport au discours ; elle relève davantage de ce que la diplomatique appelle les caractères externes mais n’en serait pas moins utile à l’utilisateur comme indice de valeur informationnelle. On voit ainsi se dessiner le besoin d’une “ méta-description ” des documents, à savoir la caractérisation, nécessairement au stade de la description, de ce style de fabrication et peut-être aussi du type de contenu, du rythme du discours, du profil d’auteur ou de destinataire, du degré de fiabilité et d’exploitabilité des métadonnées, de l’historique de la diffusion ou de la consultation du document.

Le couronnement de ce travail est la pérennisation de l’archive qui comprend trois volets. Tout d’abord, il faut veiller à ce que la description de chaque pièce soit cohérente avec la description du fonds dans son ensemble. Ensuite, il faut préserver l’homogénéité du vocabulaire de description par des mots-clés et l’utilisation d’un thésaurus efficace prenant en compte les possibilités technologiques d’interrogation en texte intégral : indexer les Deux-Chevaux et les Mégane toujours avec “ automobile ” et jamais avec “ voiture ” en sachant qu’un utilisateur peut s’intéresser aux habitudes d’emploi du mot “ voiture ” à la place d’“ automobile ”. Enfin, il est indispensable, même si ce n’est pas la part la plus émoustillante du métier, de s’assurer de la qualité de conservation des supports et des outils de recherche.

Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement…

… “ Et les mots pour le dire arrivent aisément ” écrivait Boileau. Cela s’entend lorsque l’on raisonne d’un point de vue littéraire, logique ou philosophique sur des phénomènes existants. L’évolution des sciences et des techniques, les découvertes et les inventions mettent nécessairement à jour des concepts nouveaux qu’il faut nommer. Plusieurs solutions se présentent : on peut utiliser un mot du vocabulaire courant ou technique en lui donnant un sens élargi ou une acception différente, forger un mot nouveau en respectant le génie de la langue et de ses langues sources (le latin et le grec pour le français), ou bien encore adopter un terme ou une expression définie par les locuteurs d’une autre langue pour désigner ce nouveau concept. Toutes les initiatives sont permises : l’usage (bien plus que l’Académie) sanctionne ou dément les choix.

Or, au sein de notre société de l’information, la confrontation des principes archivistiques à une approche politique et culturelle, aux questions de coût et de rentabilité, aux libertés et aux contraintes de la technologie met en lumière l’insuffisance du vocabulaire et même des concepts en matière d’archives. Ce constat n’est pas nouveau. Il a déjà été fait, notamment en France par Gérard Naud, responsable du Centre des archives contemporaines de Fontainebleau dans les années 1980, et par David Bearman déjà cité.

Il est en effet frappant et navrant de constater que les termes professionnels pour désigner les types de documents et les procédures de traitement d’archives sont assez pauvres. Dans un dossier spécial sur la gestion électronique de documents (GED) de la revue Archimag en septembre 1995, on pouvait lire des phrases du type : “ Le personnel travaille sur des documents, à l’aide d’autres documents et produits des… documents ”[3]. Parallèlement les termes techniques, liés aux systèmes informatiques progressent avantageusement. Cinquante ans après l’invention du mot “ archivistique ” pour désigner la discipline relative à la connaissance et à la gestion des archives, quelques nouveaux concepts ont été clarifiés telle la théorie des trois âges des archives (archives courantes, intermédiaires et définitives) énoncée aux États-Unis puis diffusée en France dans les années 1960 par Yves Pérotin, mais, au vu du bouleversement ambiant, ce n’est pas assez.

On constate même un appauvrissement du vocabulaire diplomatique ou plus exactement une raréfaction de son emploi ou encore un flottement dans sa mise à jour : on distinguait naguère pour un acte notarié la minute, la grosse (première copie), les expéditions (copies certifiées) et les autres copies, chacune de ces pièces se caractérisant par une mise en forme et des signes de validation différents ; aujourd’hui, du fait sans doute du procédé automatique de fabrication, le mot copie a tendance à dominer alors que les techniques nouvelles pourraient permettre de parler de version ou de mouture, voire de draft avec un sens plus précis que les approximations actuelles. L’objectif n’est pas d’inventer des mots pour le plaisir (il y a la poésie pour cela) mais de pointer avec un terme ou deux sur une réalité courante qu’il est fastidieux et peu fiable de décrire chaque fois avec une périphrase.

Dans le cadre de la technologie numérique et des métadonnées, nous proposons de distinguer la description intégrée à l’archive au moment de sa production et la description pérennisée résultant d’un traitement professionnel de l’information. Pour souligner le rapprochement que le numérique et le multimédia suggèrent entre les métiers jusqu’ici bien individualisés d’archiviste, de bibliothécaire et de documentaliste, nous avons lancé le néologisme de “ numérithécaire ”[4].

Il n’y a pas lieu de réinventer des mots qui existent. Aussi, lorsqu’il parle d’archivologie, surtout avec la définition qu’il en donne, Derrida devrait utiliser le mot archivistique. En revanche, nous l’avons souligné mais nous le répétons, le mot archivation qui englobe le processus intellectuel de maîtrise de l’archive a toute sa place à côté d’archivage dont la portée tend à se limiter à des opérations matérielles.

Une jeune consultante du Cerare[5] parlait volontiers il y a dix ans d’archives voyageuses, vagabondes et orphelines pour traduire plus nettement les situations auxquelles elle était confrontée ; cela mériterait un développement. Gérard Naud évoquait le traitement à faire subir aux dossiers pléthoriques par l’expression “ répurgation documentaire ”, terme peu euphonique mais illustratif qu’il définissait comme “ le service non de la mémoire mais de la mémorisation ”. Une société privée d’archivage a développé le concept de documents vitaux.

L’expression de “ records management ”, correspondant dans les pays anglophones à une profession bien identifiée d’organisation en amont (dans l’administration ou dans l’entreprise) de la gestion des documents à valeur probante, a été traduite ou plutôt transposée par les Québécois en “ gestion des documents ”. La tournure, un peu molle et un peu vague, a du mal à s’imposer en France et les responsables d’archives français discutent de plus en plus de records management. Le génie de la langue française et la francophonie doivent-ils s’en offusquer ? Le “ principle of provenance ” des Anglo-saxons ne vient-il pas de France ? Autre exemple, Bearman a parlé récemment de recordness, concept essentiel : comment le traduire ? Par état d’archives, statut d’archives qui sont un peu lourds ? Par archivité, archivitude, guère plus attrayants, ou par actitude, actance ?

La terminologie anglaise est la plus évidente à citer mais toutes les langues des pays à tradition archivistique sont susceptibles de contribuer à enrichir le vocabulaire professionnel, par emprunt ou par transposition. Certains termes étrangers renvoient à deux termes français, lesquels recouvrent partiellement le sens de trois mots dans une tierce langue, etc. L’exercice présente l’avantage de conduire justement à préciser les concepts en les dissociant quelquefois. On pourrait approfondir avec des exemples allemands, italiens, espagnols et même russes ou chinois, mais ceci fera l’objet d’un autre ouvrage.

En sortant du monde des archivistes, il y a sans nul doute beaucoup à attendre d’échanges et de débats avec les informaticiens, les qualiticiens, les juristes et peut-être les philosophes pour tout ce qui touche les différentes parties et les avatars successifs d’un même document, les signes d’authenticité de l’archive, les procédures de groupware, de workflow ou de reengineering (encore de l’anglais, eh oui !) qui conditionnent la forme des contenus.

Le numérique, une chance pour les archives

Les archives sont reconnaissantes à la technologie numérique dont elles pourraient à bon droit faire l’éloge. Il s’agit presque d’un conte de fées où le jeune et beau Numérique vient réveiller d’un baiser attentionné la riche et douce Archive endormie par l’épine maléfique de l’oubli.

Parmi toutes les vertus de ce nouvel outil que sont la rapidité d’accès, l’échange, le partage et la conservation, au regard de l’unicité de l’archive, c’est le partage qui est le plus important. La numérisation de documents historiques est un remarquable support de communication du patrimoine, plus encore leur disponibilité sur les réseaux. Les Archives départementales des Yvelines ont numérisé en 1996 les “ plans d’intendance ” du XVIIIe siècle, à savoir les plans en couleur de chacune des paroisses exécutés au sein des généralités du royaume, ancêtres du cadastre dit “ napoléonien ”. Ces plans étaient depuis longtemps largement consultés par le public, d’abord sous forme d’originaux puis en microfilm à cause de la détérioration du papier. Ils sont maintenant accessibles depuis le domicile des internautes : on peut zoomer, imprimer le détail de sa rue, si on a la chance d’habiter le centre de Buc ou de Rambouillet. Autre exemple, la galerie de portraits des ministres français des Affaires étrangères depuis 1589, réalisée par l’archiviste de l’institution à la demande de Michel Debré et retirée dans les années 1980 des couloirs du Quai d’Orsay qu’elle ornementait, a été récemment “ versée ” sur Internet : chaque portrait y est agrémenté d’une notice biographique.

Il est un point sur lequel Archive et Numérique se retrouvent et pour lequel ils font cause commune : c’est la rigueur de la forme et de la description que la négligence opportuniste de ces dernières décennies tendait à enterrer ou à confiner dans l’érudition. Au grand soulagement des archives, les machines sont plus légalistes que les hommes et, en matière de respect des procédures informatiques, elles ont su dicter une loi saine, avec l’aide précieuse d’informaticiens clairvoyants. Les outils ainsi mis en place représentent une glissière de sécurité sur les autoroutes de l’information. Il ne leur manque souvent que la dimension de pérennité au sens de la préservation de la signification des données dans le temps, autrement dit la cinquième dimension de l’archive.

Par ailleurs, et c’est une vraie chance, des possibilités techniques d’exploitation et de mise en valeur sans précédent sont aujourd’hui accessibles et s’adressent aussi bien aux archives historiques numérisées qu’aux documents en cours d’élaboration. Les bases de données documentaires constituaient depuis quelques décennies un outil de taille pour le tri et l’indexation multiple des objets mais il fallait saisir les informations, source d’erreur et d’ennui. Les techniques récentes ou à venir de traitements automatiques des données numériques non seulement décuplent les perspectives de recherche mais renouvellent également l’attrait intellectuel que présentent les métiers de l’information. La reconnaissance optique de caractères (OCR), l’indexation automatique de l’audiovisuel par des imagettes ou des graphes, ou le perfectionnement des moteurs de recherche qui sont encore balbutiants, offrent aux utilisateurs avisés autant d’espoirs prometteurs que de scintillements sans lendemain aux manipulateurs inaptes.

La constitution déjà réelle de corpus numérisés de manuscrits médiévaux reliés à leur transcription permet aux historiens et aux philologues de faire des pas de géant dans leurs études. L’indexation de l’image par l’image facilite l’intégration de la qualité technique et des couleurs aux critères de sélection. Les logiciels de reconnaissance des formes, déjà utilisés dans l’industrie pour gérer les plans et les modèles, permettront peut-être demain aux journalistes de télévision de repérer une image précise d’homme politique dans cinquante heures de rushes, sans passer par une indexation textuelle.

La technologie ne se contente pas d’ouvrir de nouveaux champs d’investigation ; elle bouscule les traditions. La notion consacrée de cadre de classement, commune aux bibliothèques et aux services d’archives, est remise en question par l’environnement du tout numérique. Le cadre de classement “ classique ” répond en fait à deux besoins : la nécessité d’organiser physiquement les fonds, contrainte dont la technologie numérique affranchit ; le désir de situer hiérarchiquement les documents dans le champ des connaissances, avec à l’arrière-plan une quête récurrente d’encyclopédisme, profondément humaine. Avec Internet, l’encyclopédisme se trouve confronté à un adversaire de choix : toutes les cultures, toutes les mentalités, tous les desseins du plus noble au plus vil dansent ensemble une salsa endiablée qui ne peut que donner du fil à retordre à celui qui voudrait les faire entrer dans un cadre. À défaut d’atteindre cette satisfaction (purement ?) intellectuelle, il paraît plus opportun de développer l’intelligence des moteurs de recherche dans l’optique suivante : proposer à une requête un plan de classement des informations non pas absolu mais relatif à la question posée, basé sur une analyse sémantique et structurelle du discours et sur les métadonnées, de façon à faire ressortir non seulement le thème traité ou les mots utilisés mais aussi le style des documents, leur composition, leur cohérence, leur provenance, leur mobile et leurs sources.

Si on ne perd pas de vue la raison d’être originelle du métier d’archiviste ou de bibliothécaire comme relais entre le fonds et le lecteur, on doit admettre que, dans la société d’aujourd’hui, la médiation du spécialiste de l’information consiste moins à réaliser de gigantesques bases de données intermédiaires qu’à travailler conjointement avec les ingénieurs et les informaticiens pour fabriquer des outils qui rapprocheront l’utilisateur de l’archive en rendant la médiation transparente.

Par contrecoup, le numérique est aussi une chance pour les archivistes, une occasion de s’intégrer davantage à la vie active de la société, dans tous les secteurs où l’information joue un rôle majeur, qu’il s’agisse de son archivation, de sa retrouvaille ou de la communication de la mémoire collective aux citoyens et plus généralement au public.

Outil de savoir, outil de pouvoir

Si l’on considère maintenant l’archive du point de vue de son rôle général dans la société contemporaine, on peut la comparer à un outil triangulaire : l’angle de la production où l’archive est le document support de l’activité, l’angle de la consultation avec la transmission d’informations de l’auteur vers le lecteur et l’angle de l’exploitation quand l’utilisateur recourt aux archives pour produire de nouveau, et ce dernier aspect n’a jamais été aussi développé qu’en cette fin de siècle. Production et exploitation relèvent du pouvoir, la consultation se rattache au savoir.

L’archive comme support d’activité a été abondamment commentée tout au long de ce livre. Il faut insister cependant sur le pouvoir quelquefois inconscient que représente le fait de créer ou de ne pas créer une pièce, de laisser ou non une trace. Car en dehors de la production incontournable des pièces légales, il se présente maintes occasions de passer un coup de téléphone plutôt que d’envoyer un message électronique, d’établir un procès-verbal circonstancié ou un simple compte rendu, de filmer ce qui se passe sur le trottoir et pas ce qui se passe au même moment au milieu de la rue, selon que l’on peut anticiper les avantages ou les inconvénients qui en résulteront pour soi et pour les autres.

La demande d’archives de la part du public est importante et croissante, mêlant le besoin qu’éprouve tôt ou tard tout un chacun de connaître les liens qui l’unissent à la collectivité dans sa vie individuelle, familiale, professionnelle, politique, médicale ou culturelle, et le désir de savoir les racines et les faits marquants de la collectivité à laquelle il appartient : les guerres, les luttes sociales et politiques, les enthousiasmes et les peurs, le progrès et la maladie, les habitudes de la vie quotidienne, les grands hommes, les stars, etc.

L’accès aux informations que renferment ou sont censées renfermer les archives comprend deux volets distincts que la terminologie française différencie clairement : l’accessibilité qui a une connotation plus technique et la communicabilité qui a une acception plus juridique visant les délais fixés par la loi pour la libre communication des archives publiques, la volonté exprimée par le propriétaire de l’objet ou les droits qui lui sont attachés. L’augmentation quasi-exponentielle de la demande du public depuis vingt ans, sous l’effet conjoint des possibilités technologiques et de la revendication culturelle, se heurte à deux réalités : les difficultés de préservation des supports originaux et les problèmes relatifs au respect de la vie privée.

Outre les incertitudes en matière de durabilité des supports au plan technique et juridique, se pose la question du budget de la conservation matérielle du patrimoine archivistique. Tout en respectant la liberté d’action des personnes, les initiatives associatives et l’emploi de fonds privés, on peut difficilement envisager que l’État ne soit pas présent en matière de préservation, de sauvegarde et de restauration du patrimoine. Il ne s’agit pas de tout conserver et d’introduire un impôt supplémentaire pour la sauvegarde systématique du patrimoine des communes françaises de A à Z, mais simplement de ne pas subventionner la restauration de copies récentes et en assez bon état au détriment d’originaux magnifiques qui se meurent. Il n’est pas nécessaire de tout contrôler pour y tendre, il est surtout essentiel de communiquer davantage.

Sur le fond, le respect mutuel du droit des personnes dans la démarche d’accès aux archives constitue un passage très étroit entre deux montagnes, voire la quadrature du cercle des archives. Il a, au cours des dernières années, donné lieu à plusieurs débats et colloques, qu’il s’agisse des délais de communication au chercheur de dossiers judiciaires ou médicaux, ou des données personnelles des innombrables bases de données et réseaux potentiels. Les sécrétions humaines ne sont pas plus parfaites que l’homme, il est donc vain de chercher dans un courrier administratif ou dans un rapport d’expertise une vérité mathématique et absolue. Il faut au contraire axer les recherches de solutions sur la relativité de l’archive et la prédominance du concept de fonds. Il serait bon de pouvoir résoudre politiquement et techniquement la question de l’accès à la mémoire en dehors de la pression des événements. Tout au moins conviendrait-il de préciser des choix de société équilibrés et réalistes dans ce domaine.

Au plan de l’exploitation, il y a trois façons d’utiliser l’archive comme une arme de pouvoir : en la montrant beaucoup, en ne la montrant pas, en la montrant mal. Trois exemples suffiront à cerner le propos.

Sur le plan positif, le pouvoir pédagogique des services éducatifs des archives communales ou départementales constitue un facteur d’intégration pour les jeunes beurs ou les petits asiatiques quand ils déchiffrent un acte de mariage du XVIIe siècle, en même temps qu’un facteur d’enracinement pour leurs petits camarades Dupont et Martin, fiers à leur tour de lire leur patronyme sur un écrit de 300 ans d’âge. Bien sûr, ce ne sont pas les illustrations et les témoignages qui manquent dans les manuels scolaires d’aujourd’hui ni même l’audiovisuel et le multimédia, mais ce qui est capital pour la formation des jeunes esprits (et de leurs maîtres) dans l’explication d’archives, c’est le principe de réalité et la notion si précieuse du temps qui passe et qui passera, de ce temps qui forge les civilisations et permet d’appréhender la linéarité de l’humanité dans un monde délinéarisé.

La rétention des informations et des documents qui les supportent n’est pas une invention du monde contemporain. D’un côté, la société de l’information la minimise car il est plus difficile qu’autrefois de dissimuler un écrit et l’informatique laisse paradoxalement plus de traces qu’un stylo à plume (Bill Gates l’a appris en 1998 à ses dépens) ; de l’autre côté, en multipliant les documents, en décuplant les types de discours et les thèmes abordés, elle favorise la noyade dans la masse.

Enfin, et c’est à la fois le plus insidieux et le plus technologique, la manipulation des archives, des textes comme des sons et des images, l’insertion de citations plus ou moins tronquées dans des environnements tangents au contexte d’origine peuvent servir des intentions douteuses. Déjà avec le simple écrit, on pourrait citer maint exemple d’argumentation historique spécieuse ou sophiste, au mauvais sens du terme. Avec l’audiovisuel, à cause de la force de l’image (“ le poids des mots, le choc des photos ” dit Paris-Match), le pouvoir de séduction des esprits confiants se trouve rehaussé. Que dire d’une émission, comme on en a vu quelquefois sur Arte, mêlant, d’une manière indistincte pour l’œil profane, les documents historiques, les images d’illustration, la fiction jouée par des acteurs et les images de synthèse. Ne pourrait-on y voir un matériau de choix pour le prosélytisme des sectes ?

Un champ d’action recomposé

Les archives ne sont plus ce qu’elles étaient. Pourtant la relation homme-archive n’a guère varié dans son essence ; elle s’est enrichie, diversifiée, épanouie, fluidifiée mais la fonction reste la même. L’archive, c’est ce qui, aujourd’hui ou demain, vient d’hier, c’est ce qui assied l’homme dans la mémoire de ses actes, c’est ce qui relie un fait ou une opinion aux faits et aux opinions antérieures à travers un langage humain. C’est la conjonction d’un support, d’un message, d’un discours, d’un destinataire, d’un mobile et d’un non-dit qui restitue aujourd’hui ce que pensaient, ce que vivaient ou ce qu’étaient ceux qui nous ont précédés, la semaine dernière, il y a dix ans, il y a sept fois sept siècles.

En revanche, et c’est là le sens de cet essai, les turbulences de la société de l’information tendent à masquer malicieusement cette permanence derrière un jeu de paravents : le premier paravent raconte l’histoire d’Épaminondas, insouciant, parcourant les cinq continents, le second évoque la force de l’habitude des professions en prise avec le passé, le troisième illustre la course en avant des politiques et des décideurs.

Retirons les paravents et voyons ce que l’on pourrait entreprendre pour resserrer ce lien distendu, même si louvoie à l’horizon le nuage des désordres naturels du monde auxquels ni les hommes ni leurs archives ne pourront complètement échapper. Voici le champ d’action qui se recompose et les acteurs prennent place. On se prépare alors à assister à une pièce en trois actes :

Acte 1.

Les archivistes, bibliothécaires et documentalistes se regroupent et discutent avec des informaticiens et des qualiticiens de la conception des documents et des enregistrements, de la mémoire, des supports d’archives, de la recherche d’information, de la transmission des données ;

Acte 2.

La cohérence de leur discours commun, professionnel et déontologique, atteint l’oreille de quelques décideurs qui n’ont pas oublié d’exercer leur esprit critique sur le rôle de la bonne et de la mauvaise information, sur l’enjeu d’une mémoire collective désordonnée ;

Acte 3.

Une nouvelle profession de spécialistes de l’information et de l’archive numérique se met en place ; ses professions connexes sont, d’un côté, les spécialistes du patrimoine qui gèrent les collections traditionnelles, de l’autre, des conseillers critiques qui dans chaque organisme, entreprise, administration ou association, veillent à la pertinence et à la qualité de l’exploitation et de l’utilisation des sources documentaires.

Cette évolution est en germe depuis près d’un demi-siècle mais ne peut connaître son aboutissement qu’avec la généralisation de la révolution numérique.

La transversalité du support numérique, quel que soit le rôle de l’écrit, périme la différenciation physique entre imprimé, manuscrit et enregistrement de sons ou d’images ; la fugacité du support numérique exige des standards de fabrication et des normes de présentation qui garantissent la pérennité, la lisibilité et l’intégrité des documents conservés ; la malléabilité de l’écrit numérique banalise l’acte d’écrire en “ ludifiant ” la production des documents, en atomisant leur composition, en rejetant les valeurs de preuve et de témoignage au second plan de l’archive, après la réalité du message ; enfin, l’immédiateté de la transmission des données par le biais des réseaux décuple le pouvoir de celui qui maîtrise la technologie. Il s’ensuit que le rôle des professionnels des documents, axé sur la médiation entre une catégorie de documents et ses utilisateurs, doit être redistribué.

À l’heure du multimédia, les critères d’outils de fabrication (plume, presse d’imprimerie, chambre noire), ne sont plus discriminants pour organiser la conservation ; non plus que les critères classiques de destination (édité, diffusé, interne, personnel) qui ne préjugent plus de la diffusion réelle ; même les critères de finalité (supporter un acte, faire connaître une idée) sont de plus en plus mêlés dans un nombre croissant de documents.

En revanche, deux critères d’organisation de la gestion de l’information occupent davantage le devant de la scène : l’intégration de la conservation au processus de conception de l’archive, et l’évaluation de la fiabilité des informations disponibles.

Trois schémas chronologiques permettent d’illustrer la recomposition du champ archival dans la société de l’information. Le fond du décor reste le même : le fil du temps qui passe avec l’action qui produit l’archive, la mémoire qui reste de cette action, la science qui apporte de nouveaux outils de création documentaire, et la conscience qui développe la connaissance et les modes d’exploitation des fonds conservés ; action, mémoire, science et conscience jouent là le rôle des quatre points cardinaux.

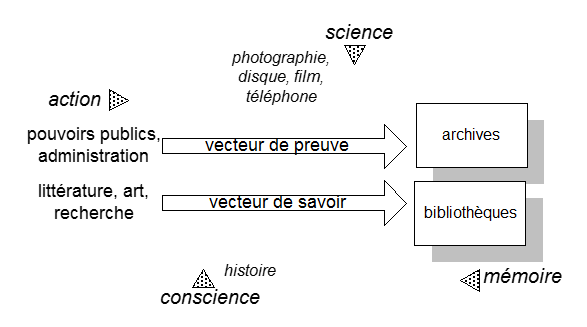

La belle époque (1900)

Il y a un siècle, les deux grandes fonctions ancestrales de l’écrit, l’administration et la littérature, produisaient deux grandes filières de documents, les uns véhiculant les preuves de l’action, les autres véhiculant le savoir ; les premiers sont conservés dans les services d’archives, les seconds dans les bibliothèques.

Il y a un siècle, les deux grandes fonctions ancestrales de l’écrit, l’administration et la littérature, produisaient deux grandes filières de documents, les uns véhiculant les preuves de l’action, les autres véhiculant le savoir ; les premiers sont conservés dans les services d’archives, les seconds dans les bibliothèques.

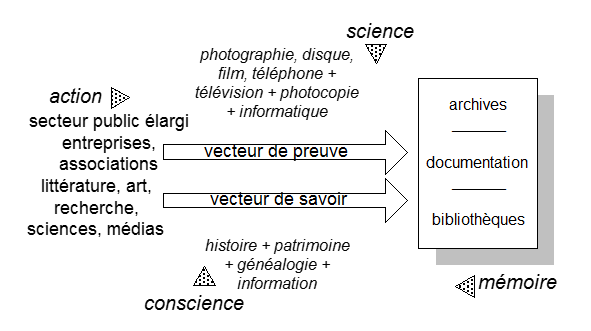

Les décennies transitoires

Avec la multiplication et la dispersion des producteurs comme des utilisateurs d’archives, indubitablement liées au développement et à la démocratisation des techniques d’écriture et de reproduction, les circuits se complexifient mais ils s’articulent toujours autour des deux vecteurs distincts de preuve et de savoir.

Avec la multiplication et la dispersion des producteurs comme des utilisateurs d’archives, indubitablement liées au développement et à la démocratisation des techniques d’écriture et de reproduction, les circuits se complexifient mais ils s’articulent toujours autour des deux vecteurs distincts de preuve et de savoir.

Toutefois, la frontière entre archives et bibliothèques devient moins nette : les brochures de présentation, les rapports d’étude, les affiches ou les cartes postales sont conservés aussi bien ici que là.

Surtout, les centres de documentation, chargés du traitement et de la recherche de l’information pour un producteur ou un public ciblé, se multiplient comme des petits pains.

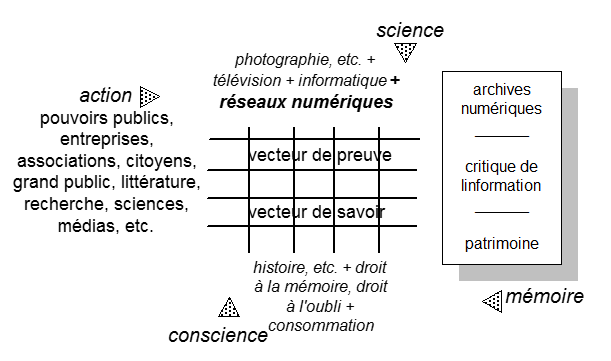

Et demain, si Janus veut

La technologie numérique et les réseaux redessinent les circuits de création et de consultation à partir d’un maillage de chaînes de 0 et de 1. Pour résumer d’un mot, on pourrait dire que tout est potentiellement dans tout ; les écrits-supports de l’action administrative et les œuvres de l’esprit empruntent les mêmes itinéraires électroniques ; preuve et savoir se côtoient et se croisent ; les outils de production sont les mêmes que les outils de lecture.

La technologie numérique et les réseaux redessinent les circuits de création et de consultation à partir d’un maillage de chaînes de 0 et de 1. Pour résumer d’un mot, on pourrait dire que tout est potentiellement dans tout ; les écrits-supports de l’action administrative et les œuvres de l’esprit empruntent les mêmes itinéraires électroniques ; preuve et savoir se côtoient et se croisent ; les outils de production sont les mêmes que les outils de lecture.

Face à cette situation nouvelle, le patrimoine non numérique a une double attitude : il se serre les coudes et se cherche des descendants dans la production numérique actuelle ; en même temps, il joue des coudes pour monter dans la navette numérique et distribuer son image au monde. Quant aux documents et données numériques de naissance, ils appellent un double engagement de la fonction mémoire : préserver la durabilité et la stabilité des archives que l’on a produites, garantir la provenance et l’exactitude des données empruntées à d’autres archives.

Cela veut dire que des professionnels qui maîtrisent bien les fonctions de l’écrit et qui possèdent un recul certain sur la production des documents doivent être associés à la constitution des archives, depuis leur conception jusqu’à leur archivage durable ou leur élimination.

Cela veut dire aussi que d’autres professionnels doivent se spécialiser dans l’analyse et la critique des circuits de production ou d’extraction des données, afin de pouvoir attester du degré de pertinence de l’information, de son authenticité, de sa cohérence avec les données de même nature précédemment manipulées, de son actualité ou de sa période de validité, bref, de sa fiabilité. Bien entendu, ce dernier point ne vaut que si politique et morale continuent d’avoir un sens…

[1] Janus est le titre d’une des revues du Conseil international des Archives.

[2] La loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs a pour but de faciliter et d’encadrer l’accès du citoyen aux archives publiques actives mais, pour qu’il y ait accès, il faut qu’il y ait eu préalablement production et conservation : c’est aussi là que le bât blesse.

[3] Humblement, je ne prétends pas être exempte de la critique. C’est un constat dans lequel je suis obligée de m’inclure en attendant d’y échapper. Pour ceux qui profiteraient de l’occasion pour se demander combien de fois j’ai utilisé le mot archive(s) ou document(s) dans cet essai, je leur livre la réponse : 801 pour archive(s) et 529 pour document(s), en rappelant à ma décharge que c’est le sujet de l’ouvrage.

[4] Voir Marie-Anne Chabin, “ Patrimoine numérique : révolutions et racines ” dans Bibliothèques numériques, numéro spécial de la revue Document numérique, Éditions Hermès, vol. 2, n° 3-4, 1998.

[5] Centre d’Étude et de Recherche des Archives de la Région Est.

Retour au chapitre précédent