Je ne me lasse pas de relire le chapitre « La diplomatique » dans L’histoire et ses méthodes, 11e volume de L’Encyclopédie de la Pléiade publiée par Gallimard sous la direction de Raymond Queneau il y a près de soixante ans. Ce 11e volume a été publié sous la direction de Charles Samaran et le chapitre diplomatique (pp 633-676) est signé de Georges Tessier, professeur de diplomatique à l’Ecole des chartes de 1930 à 1961, date de sa retraite (j’étais née, mais pas depuis très longtemps).

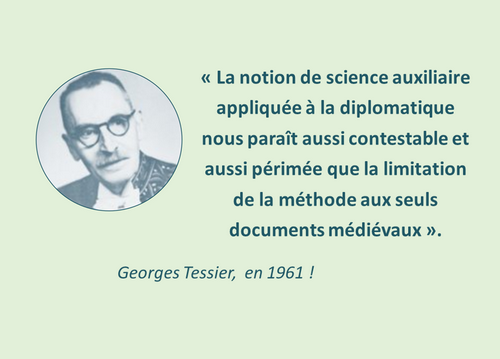

Je trouve le discours de Georges Tessier d’une modernité étonnante, à la fois réconfortante (ses arguments pour le futur de la diplomatique) et attristante (soixante après ce texte, la diplomatique est toujours vue comme » une science auxiliaire de l’histoire qui étudie la structure, la classification, la valeur, la tradition et l’authenticité des documents officiels » ainsi qu’on peut le lire sur Wikipédia – et si Wikipédia le dit…).

Voici quelques extraits du texte de Georges Tessier, que j’ai regroupés en cinq thématiques sous le titre « Manifeste de diplomatique ». À noter que ma sélection est dictée par ma passion de la diplomatique contemporaine et numérique (i.e. appliquée aux données). Les passages en gras sont de mon fait.

Origine et finalité

La diplomatique est née d’une réaction de l’esprit critique au contact des documents d’archives représentés aux yeux des historiens du XVIIe siècle par les chartes médiévales et surtout par celles que recommandaient à l’attention une présentation particulièrement soignée ou l’importance du personnage au nom de qui elles étaient intitulées. Ces chartes, apparemment plus dignes d’intérêt que les autres, les humanistes de la Renaissance avaient accoutumé de les appeler diplômes, et les érudits qui les interrogeaient se demandaient si leur témoignage devait s’imposer immédiatement comme véridique et irrécusable. Sinon, comment s’y prendre, quelle méthode employer pour discerner le vrai du faux, pour connaître si un diplôme intitulé au nom de Charlemagne avait bien été expédié par la chancellerie de ce souverain à la date indiquée ou si, au contraire, il avait été forgé quelques dizaines d’années ou quelques siècles plus tard pour satisfaire des intérêts particuliers, si la réalité répondait aux apparences, en un mot si le diplôme était sincère ou faux ? (p 635)

On peut donc avancer que la critique diplomatique est née dans le prétoire ou sur le forum à l’occasion de débats judiciaires ou de controverses politiques ou religieuses, quand le nœud du litige ou de la polémique était constitué par un document ou une série de documents contestés. (p 636)

Qui dit critique dit jugement. Aussi la première démarche du diplomatiste sera-t-elle de s’interroger sur la crédibilité de l’écrit qu’il a sous les yeux et tout d’abord de discerner s’il est bien ce pour quoi il se donne. Si la réalité est conforme aux apparences, le document est sincère, on dit souvent authentique, mot amphibologique qui doit être employé avec précaution. Il importe en effet de ne pas confondre l’authenticité diplomatique avec l’authenticité juridique. (p 670-671)

On ne s’improvise pas critique du jour au lendemain et on s’interroge aussitôt sur la méthode à suivre pour le devenir et sur les principes en vertu desquels s’opère le discernement du vrai et du faux. Du même coup surgit le bloc des redoutables problèmes que pose la critique du témoignage, dont la critique diplomatique n’est qu’un des aspects. (p 673)

L’objet de la diplomatique. De la nuance entre les actes juridiques et les actes écrits

On sait que le mot acte a dans la langue juridique française deux acceptions différentes, d’où la nécessité d’y joindre un adjectif pour en préciser le sens. Il peut désigner une déclaration de volonté par laquelle une ou plusieurs personnes entendent produire, modifier ou éteindre des droits ou des obligations. Un tel acte, volontairement accompli par l’homme est ce qu’on appelle un acte juridique. Il est, en principe, indépendant de tout écrit. Il peut être prouvé par toutes sortes de moyens qui n’ont rien à voir avec l’écriture, tels que l’aveu du débiteur ou la déposition orale de témoins. Ses conditions d’existence et de validité, ses conséquences aussi sont réglées par la coutume et par la loi. Elles ressortissent à la science du droit. Mais tout acte juridique peut être consigné dans un écrit destiné à lui servir de preuve. On a alors affaire à un acte écrit, à un instrument, comme on disait autrefois, à l’imitation des Romains, et comme on le dit encore dans le langage du droit international public. L’acte écrit, l’instrument « documente » l’acte juridique. Il s’en présente comme le témoignage, et le mot allemand Urkunde a précisément la vertu d’associer étroitement l’idée de témoignage à celle d’acte écrit. Mais un acte écrit peut témoigner d’autre chose que d’un acte juridique. Il peut attester « des faits matériels qui ne comportent aucune disposition de volonté, mais qui sont pourtant susceptibles de conséquences juridiques » (A. Dumas), qu’il s’agisse d’événement comme la naissance, la mort, la majorité, la folie ou de situations comme la consistance d’un domaine, d’une succession, du patrimoine immobilier ou mobilier de personnes physiques ou morales, de la répartition de la propriété foncière. De ces événements, de ces situations, il peut être utile de préconstituer la preuve. (p 664)

Nous nous autoriserons de l’exemple de Ficker pour aller plus loin encore dans la notion d’acte écrit et nous considérerons comme tel tout « instrument » rédigé en forme de preuve, que la chose à prouver et consignée dans l’écrit ait ou n’ait pas une portée juridique. On peut concevoir un événement d’ordre artistique, littéraire, sentimental ou politique dont les auteurs ou les témoins entendraient perpétuer le souvenir par le moyen d’un écrit établi dans la même forme que celle qui est généralement utilisée pour prouver un contrat, par exemple un acte notarié. (p 665)

Les faux et les faussaires

Si le document est un faux, il peut l’être totalement. Il est alors entièrement supposé, c’est une pure et simple invention du faussaire. Dans d’autres cas, celui-ci aura utilisé un acte réellement expédié qu’l aura remanié ou interpolé. Le rôle du critique sera alors de rechercher dans quelle mesure il y a eu remaniement, interpolation, et de retrouver sous le badigeon fallacieux qui les recouvre les éléments du document primitif. Il lui faudra enfin percer les intentions des faussaires, préciser dans la mesure du possible la date, les circonstances de la falsification. La besogne se complique encore lorsqu’on a affaire à un faux de chancellerie, c’est-à-dire à un acte établi par des officiers de chancellerie, soit avec la complicité de l’auteur de l’acte, par exemple du souverain au nom de qui il est intitulé, soit le plus souvent à son insu, dans les formes correctes et habituellement usitées, mais dans un dessein frauduleux, ou encore un acte subreptice, c’est-à-dire un acte parfaitement régulier dans sa forme mais obtenu par surprise sur un faux exposé, sur le fondement d’un rapport inexact et incomplet […] Sur deux cent soixante-deux diplômes de Charlemagne, quatre-vingt-dix-huit au moins sont faux ou suspects. (p 671)

Le Moyen âge est loin de détenir le monopole des faux…. Les actes médiévaux… Toutes ces circonstances leur confèrent une importance particulière aux yeux des historiens, qui n’accordent au contraire qu’une attention distraite aux faux testaments, fausses pièces d’état civil, faux passeports, faux chèques, fausses quittances qui ont proliféré à l’époque moderne. « C’est par milliers que les dossiers de telles affaires se rencontrent dans les archives et les greffes » a peu écrire l’auteur, très bien informé, du catalogue rédigé à l’occasion de l’exposition organisée en 1955 au Grand Palais sous le titre le Faux dans l’histoire et dans l’art, où le fameux bordereau, point de départ de l’affaire Dreyfus voisinait avec de faux diplômes de Childebert 1er ou de Dagobert et avec les pièces fabriquées au début du XIVe siècle pour soutenir les prétentions de Robert d’Artois contre sa tante Mahaut. (p 672)

Les mobiles qui ont inspiré et qui inspirent encore aujourd’hui les faussaires se confondent avec des passions humaines et la plupart d’entre eux peuvent se ramener à l’intérêt et à la vanité, intérêt qui a provoqué la confection d’innombrables documents destinés à faciliter la revendication d’un droit quelconque, à gagner un procès, à accabler un adversaire ou un concurrent, vanité qui poussait des clercs à faire remonter la fondation de leur église à Clovis, Dagobert ou Charlemagne, vanité qui a provoqué l’éclosion de faux généalogiques et qu’exploitent les professionnels du faux. (p 672)

La forme

Le mot de forme […] répond à la notion clé qui donne son sens, sa portée et sa raison d’être à la diplomatique. En effet, si les actes écrits, tels que nous les avons présentés et définis, constituent l’objet que le langage scolastique appellerait l’objet matériel de la diplomatique, ils sollicitent aussi la curiosité et l’attention des paléographes, des philologues, des juristes et de biens d’autres catégories de chercheurs. Et pourtant la diplomatique ne se confond ni avec la paléographie, ni avec la philologie, ni avec la science du droit. C’est que les spécialistes de ces diverses disciplines les envisagent à des points de vue dont aucun ne coïncide avec celui des diplomatistes. Ils laissent tous de côté ce par quoi les actes écrits méritent leur nom, autrement dit leurs caractères essentiels, lesquels sont la conséquence nécessaire de la fin que se proposent leurs auteurs en les établissant ou en les faisant établir. Cette fin, nous avons vu en quoi elle consiste, prouver la réalité d’un rapport de droit public ou privé ou simplement la réalité d’un fait. Or, pour être efficace, pour être autre chose qu’un morceau de littérature, que l’équivalent d’une inscription, qu’un aide-mémoire, qu’une note personnelle, pour valoir devant l’autorité judiciaire ou administrative, l’écrit doit être revêtu d’une certaine forme. Il faut qu’il soit non seulement accrédité auprès des magistrats ou du public par des marques d’origine, telles que les souscriptions, les seings, les signatures, les sceaux, à défaut desquels il ne serait qu’un morceau de parchemin ou de papier sans valeur juridique, mais encore qu’il se présente conformément aux prescriptions législatives en la matière ou plus communément aux usages en vigueur dans le milieu historique et social dans lequel il a été élaboré. L’appareil, le cadre dans lequel il s’insère constitue précisément la forme. En diplomatique, la notion de forme ne doit pas seulement s’appliquer aux contours extérieurs, aux caractères externes, aux dispositions matérielles, aux signes sensibles, elle va bien au-delà de ce qui tombe sous les sens et s’étend à la langue et à l’ordonnance interne du discours. Elle s’oppose au fond d’un acte donné et concerne tout ce qui ne s’applique pas spécialement au cas précis et concret à l’occasion duquel il a été établi, l’ensemble des caractéristiques d’un document dans la mesure où elles peuvent être dégagées des déterminations d’objet, de personne et de lieu. La discrimination risque parfois d’être délicate, la forme ainsi entendu étant dans une certaine mesure inséparable du fond et y adhérant beaucoup plus intimement que ne ferait une enveloppe par rapport à son contenu ou un vêtement par rapport au corps qu’il protège, d’où la nécessité de prévoir une frange d’indécision et de flottement. Il n’empêche que la notion de forme est la seule à rendre raison de la véritable nature des actes écrits, qu’elle est en conséquence l’ultima ratio de la diplomatique dont nous pouvons formuler maintenant la définition promise au seuil de ces développements. Nous dirons qu’elle est la connaissance raisonnée des règles de forme qui s’appliquent aux actes écrits et aux documents assimilés. Au premier rang des documents assimilés se placent les lettres missives. Tout en n’étant pas en soi des actes dans la rigueur du terme, elles n’en ont pas moins une forme qui leur permet éventuellement de faire preuve et de devenir le support d’actes véritables. Aussi l’histoire littéraire ne doit-elle pas se réserver le monopole exclusif de leur étude. (p 666-667)

La diplomatique, science humaine à part entière?!

La notion de science auxiliaire appliquée à la diplomatique nous paraît aussi contestable et aussi périmée que la limitation de la méthode aux seuls documents médiévaux. (p 670)

Les développements des études de diplomatique en France au XIXe et au XXe siècle ont été liés à une conception restrictive qui les ont limités et dans une certaine mesure paralysés. Se voyant refuser toute fin propre, la diplomatique a pris rang parmi les sciences que l’opinion éclairée et la langue administrative courante qualifient d’auxiliaires de l’histoire. (p 648)

On regrettera que

[les ouvrages de diplomatique]

sacrifient presque tous à la notion périmée d’une diplomatique réduite aux documents médiévaux. La persistance de ce point de vue s’explique par els circonstances historiques qui ont présidé à la naissance de cette discipline et que nous avons exposées plus haut. Il est pourtant bien évident que la définition à laquelle nous sommes arrivés ne postule aucune limitation dans le temps et dans l’espace et qu’à côté d’une diplomatique générale ayant pour objets les notions fondamentales et l’exposé de la méthode, on peut concevoir autant de diplomatiques spéciales que de foyers ou de courants de civilisation. Le cloisonnement des spécialités a fait jusqu’ici obstacle à des recoupements qui sembleraient devoir s’imposer. Les empreintes d’ongles relevées sur des tablettes contemporaines de la première dynastie de Babylone suggèrent des rapprochements avec les empreintes du pouce trempé dans l’encre noire ou d’une, voire de deux mains entières que montrent des actes japonais du XIIe siècle et les empreintes digitales ou dentaires visibles sur certains sceaux de cire e la chrétienté médiévale. Les éminents philologues et juristes qui se penchent sur les tablettes de Mésopotamie ou les papyrus grecs retrouvés dans la vallée du Nil ne trouveraient sans doute que des avantages à leur appliquer les méthodes élaborées à propos de la diplomatique des actes du Moyen âge. (p 668)

On souhaiterait en particulier que, sous réserves des adaptations indispensables, ces mêmes méthodes fussent appliquées aux actes modernes. Tout ou à peu près reste à faire dans ce domaine… (p 669)

Depuis les jours déjà lointains où Mabillon publiait le premier traité de diplomatique, plusieurs tendances se sont manifestées parmi les érudits et les savants dont les documents d’archives ont piqué la curiosité. D’aucuns ont cherché simplement à les divulguer en les publiant correctement. D’autres en ont relevé les particularités avec une mentalité d’antiquaires, comme ils auraient fait de pièces de musée. A l’extrémité opposée, des juristes ont cherché à en déterminer la valeur comme moyens de preuve ou comme éléments générateurs d’obligations. Beaucoup d’historiens se sont contentés de leur appliquer la méthode critique, et la diplomatique ne leur est apparue que comme l’art de discerner le vrai du faux. Enfin des diplomatistes de vocation et de métier ont développé des considérations doctrinales, posé des principes de classement, mis au point des méthodes d’analyse. Mettons-nous à leur école pour préciser l’objet de la diplomatique, en élaborer une définition rationnelle ; lui assigner la place qui lui revient dans la hiérarchie des sciences humaines et tirer les conséquences de ces déterminations. (p 663-664)

La diplomatique peut-elle nous aider à débusquer, dénoncer, gérer les infox ?

autre question : le numérique nous permet d’avoir des copies totalement identiques aux originaux (cf. images). Les copies sont donc à la fois mêmes et autres. C’est un problème vertigineux qui n’était pas encore apparu en 1961 me semble-t-il.

Merci pour ces belles définitions et longue vie à la diplomatique.

Bruno

Merci Bruno pour ces deux questions précises.

1/ Oui, la diplomatique peut contribuer à débusquer les infox, d’une part dans l’analyse de l’authenticité du fichier (source, modifications, circulation) et de la cohérence des éléments d’information (date, langue, tournures, références), d’autre part dans la comparaison méthodique avec les informations de même nature issues du même émetteur prétendu (c’était le cas dans le faux communiqué Vinci en novembre 2016 où le numéro de tél. de la société était faux par exemple).

Il y a de bons faussaires mais la diplomatique peut contribuer car elle met l’accent sur des éléments qui sont souvent négligés par les « décodeurs » d’infox.

2/ La seule façon de différencier une copie d’un original dans l’environnement numérique est la date du fichier, d’où l’importance des données de traçabilité qui sont « derrière l’écran ».

Bonsoir,

Je fais un pas de côté sur la forme des documents.

Il m’arrive parfois de fréquenter des sites de propagande d’extrême-droite pour des raisons professionnelles, et je n’avais accordé jusqu’à aujourd’hui que peu d’intérêt à leur forme, pour me concentrer sur le fond.

Toutefois, votre article me fait réfléchir aux codes de mise en page que reprennent ces sites de désinformation : ce sont les mêmes que ceux que l’on trouve sur les sites tenus par les journalistes sérieux.

J’ai également en tête, sur un site dit de « réinformation » une « émission » mise en scène sur le mode d’un journal télévisé. Tout de suite, cela donne l’impression de sérieux, tant qu’on ne va pas chercher au fond des choses.

En matière d’information, le faux est toujours aussi courant, et la mise en page ou la mise en scène n’est pas anodine, mais permet aussi de débusquer les fausses informations sous la contrefaçon.

Merci encore pour vos billets qui me permettent toujours de réfléchir un peu plus loin !

V. Mottu

Merci, de votre témoignage et de votre fidélité!