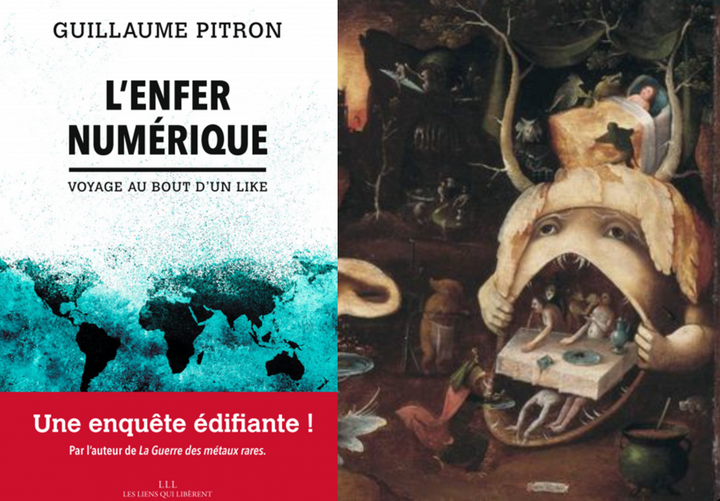

Le livre de Guillaume Pitron, Guillaume Pitron, L’enfer numérique. Voyage au bout d’un Like (éditions LLL) est un des livres de la rentrée sur la question très actuelle des relations entre technologies et écologie. On y trouve de très nombreuses informations sur la question et de larges extraits des interviews réalisées par l’auteur auprès de divers profils d’acteurs de la société numérique. J’avoue cependant avoir été un peu frustrée par le style journalistique facilement superficiel (c’est long sur 300 pages) et également déçue que le sous-titre (« Voyage au bout d’un like ») ne donne pas lieu à une analyse plus poussée du phénomène like (mon attente était sans doute trop exigeante en tant que contributeur au MOOC « Le mail dans tous ses états » proposé par le CR2PA en 2017). Ce que je retire positivement de cette lecture, et que j’ai envie de partager ici, concerne trois sujets: la matérialité du numérique, les coulisses de l’empreinte écologique du numérique, et les comportements des utilisateurs face à l’enfer numérique (dans l’illustration, l’enfer tout court vu par Jérôme Bosch).

Matérialité du numérique

Immatériel. Dématérialisation. Enfin, on en revient!

On nous a rebattu les oreilles dans les années 1990 et encore en 2000 du caractère immatériel du numérique: les supports étaient « virtuels », les données étaient dans les nuages (cloud) que chacun se représentait de manière plus ou moins éthérée.

Je me rappelle fort bien comment, il y a dix ou quinze ans, de nombreux utilisateurs et décideurs étaient convaincus de la nature virtuelle du numérique et de la possibilité de s’affranchir des problèmes de stockage et des coûts associés puisqu’on pouvait stocker toute la documentation technique d’un avion comme le Rafale sur un simple disque compact alors que pour transporter l’ensemble des mêmes documents sous forme papier il eût fallu un semi-remorque (j’ai entendu cette comparaison au milieu des années 1990).

Je note aussi que, quand j’évoque avec mes étudiants cette « ancienne » croyance que les données ne sont nulle part vu qu’il n’y a plus de support, ils rigolent car ils savent très bien que « si les données ne sont pas dans ton ordinateur, c’est qu’elles sont dans celui de quelqu’un d’autre! ».

Le livre de Guillaume Pitron est à cet égard très clair. La « dématérialisation est impossible sans matière » (p. 61). Les 34 milliards de smartphones et d’ordinateurs utilisés sur terre sont bien des appareils tangibles, produits à l’aide de matières extraites de la croute terrestre. Et il y a les datacenters (trois millions aujourd’hui dans le monde, cf p. 115), constructions austères ou usines réaffectées qui ressemblent plus à des bunkers qu’à des cumulonimbus. Et les câbles sous-marins sans qui la transmission des données est réduite à pas grand-chose sont bien réels eux aussi; ce sont eux les véritables « autoroutes de l’information » (l’annexe 10, p. 338, montre la carte mondiale des câbles sous-marins en 2021, et il faudra la mettre bientôt à jour car la guerre des câbles n’est pas terminée).

Les quelques pages dédiées à l’Estonie, réputée pour être le plus numérique des pays européens, exposent les motifs de cette croyance collective à l’immatérialité du numérique. Trois discours convergent vers la « dématérialisation »: tout d’abord, il y a comme un quiproquo sur ce dont on parle car l’absence de matière ne réside que dans la perception de l’utilisateur qui ne peut pas toucher ce qu’il voit; l’écran est l’instrument de la dématérialisation car il met une barrière entre l’information et la matérialité du support; l’objet matériel s’efface derrière le service et l’information, ce que l’on peut résumer par la formule: on ne vend plus de disque, on fournit de la musique. Le discours marketing abonde dans le même sens: le cloud virtuel est plus séduisant que le bunker surchauffé; là, encore, la formulation est orientée vers l’utilisateur (ce qui est, il est vrai, le rôle du marketing). Tout ceci est encore conforté par l’idée que les outils numériques finaux (smartphone, tablette) sont de beaux objets et qu’un bel objet ne saurait être associé à quelque chose de moche ou de sale tels que les sites de stockage ou les mines d’extraction de métaux.

Les coulisses de l’empreinte écologique du numérique

Les technologies numériques ont, depuis l’origine, suscité des interrogations, en plus des craintes et réticences inhérentes à tout progrès technique. Et ces interrogations évoluent, au fur et à mesure des solutions apportées par les technologies elles-mêmes ou reformulées par le contexte global d’utilisation. À la fin des années 1990 et au cours de la décennie suivante, on se préoccupait particulièrement de la pérennité des données numériques (« Pourrons-nous relire nos documents dans dix ans? » titrait le Monde presque chaque année); on cherchait à savoir comment les technologies numériques pourraient résoudre la question de l’obsolescence des formats d’encodage des données, etc.

Aujourd’hui, dans la gouvernance de l’information, ce sont la protection des données personnelles et la cybercriminalité qui dominent, mais la question de l’empreinte écologique du numérique dans le contexte du grand combat pour le climat gagne des « parts de marché »; c’est la question qui est au centre du livre de Guillaume Pitron.

En 2021, tout internaute a plus ou moins entendu parler de l’impact écologique du numérique au travers de l’émission de CO2 des appareils numériques, à côté de l’impact écologique des moyens de transports et de chauffage. Les slogans sur l’impact écologique d’un mail viennent remplacer les avertissements « N’imprimez pas ce mail, sauvez un arbre! » qui clôturaient les messages électroniques au cours de la précédente décennie.

Cependant, limiter l’empreinte écologique à l’émission de CO2 d’un appareil est très restrictif, ainsi que l’explique l’ouvrage, car c’est faire fi de ce qui s’est passé avant cette émission polluante, c’est ignorer ce qu’a coûté à la Terre la fabrication dudit appareil. Il y aurait donc une unité de mesure plus juste, plus globale. C’est le MIPS pour Material input per service unit, qui prend en compte la quantité de ressources nécessaires à la fabrication d’un produit ou d’un service, ressources utilisées (matières premières) mais aussi consommées (combustibles, eau, électricité), d’autant qu’une bonne partie de l’électricité de la planète est produite à partir du charbon… Avec ce système, on dira qu’un kilomètre en voiture coûte 1 kg de ressources, un SMS coûte 0,6 kg, tandis que 183 kilogrammes de matières sont nécessaires à la fabrication d’un smartphone de 150 grammes. À l’échelle d’un datacenter, ce qui entre en ligne de compte, c’est la consommation d’eau et d’électricité qui, dans certains cas (exemples cités pour les USA et pour les Pays-Bas, p. 134 et p. 154), pourrait se faire au détriment de la fourniture d’énergie aux populations.

Le MIPS s’évalue en kilogrammes, avec un système de calcul qui gagnerait à être explicité davantage car on additionne des matières premières avec des combustibles ou de l’eau… Cela dit, cette vision de la réalité met clairement en lumière la contradiction de ceux qui ont renoncé au bifteck pour sauver la planète mais changent régulièrement leur smartphone ou visionnent quotidiennement des films sur leur smartphone avec la 5G.

L’augmentation fulgurante des données contribuent aussi à augmenter l’empreinte écologique globale, en raison du développement des infrastructures qu’elle impose: nouveaux câbles, nouveaux datacenters, etc.

Citant Frédéric Bordage (Sobriété numérique, les clés pour agir, Buchet Chastel, 2019), Pitron fait remarquer que le poids d’une page Web a été multiplié par 115 entre 1995 et 2015, c’est-à-dire en vingt ans. Selon une estimation de 2018, chaque internaute génère 150 Gigaoctets chaque jour (p. 129). Autre exemple: une voiture connectée, équipée d’environ cent cinquante calculateurs, peut produire plus de 25 Go de données par heure (p. 217).

Certes les avancées technologiques permettent de gagner en efficacité et en temps, d’où l’on pourrait déduire de possibles réductions de l’empreinte écologique. C’est sans compter sur la réalité des comportements humains, en tout cas jusqu’à présent, car on ne voit guère de signes de décroissance de cette empreinte écologique du numérique. On constate que la consommation électrique du numérique continue d’augmenter de 5-7 % chaque année (p. 39).

Comportements des utilisateurs

L’ouvrage de Guillaume Pitron ne développe pas les aspects comportementaux car ce n’est pas son propos principal mais la part de l’humain dans l’avenir des usages des technologies est abordée à plusieurs reprises.

La prise de conscience de la pollution numérique ou du moins de son impact sur la consommation des ressources de la planète, et l’inégalité induite de la distribution de ces ressources, conduisent à certaines initiatives de la part des utilisateurs. Elles sont de deux ordres: d’une part, des consommateurs ou des associations de consommateurs voire des associations d’entreprises militent pour une sobriété numérique, pour une maîtrise de la production, pour des appareils durables et recyclables, pour la fabrication maison (les « makers ») et la réparation (à cet égard, voir par exemple le site de l’Institut du numérique responsable); d’autre part, des pouvoirs publics confrontés à la menace que peut représenter l’appétit de l’ogre numérique pour les besoins quotidiens des populations, par exemple avec la campagne du républicain Marc Roberts pour refuser la fourniture d’eau nécessaire au datacenter que la NSA a installé en 2013 à Bluffdale dans l’Utah (p. 134-138); dans cette affaire, c’est le pouvoir fédéral qui a gagné contre le pouvoir local, et il faut admettre que les États eux-mêmes pèsent de moins en moins face aux GAFAM…

D’autres formulent l’espoir que les technologies trouvent encore et toujours une réponse aux problèmes qu’elles créent (création de datacenters sous-marins, informatique quantique, stockage des données avec l’ADN, etc.), ce qui n’est pas encore avéré. À noter également les controverses d’experts et d’industriels sur les analyses d’impact de telle ou telle technologie, par exemple sur le coût écologique d’un véhicule électrique, avec la contre-enquête de Marc Müller dans le film Contresens.

La sobriété triste, c’est-à-dire contrainte par la réglementation, est-elle possible? Dès lors que la possibilité technologique existe, il paraît illusoire de limiter son usage par les utilisateurs, même par la force, d’autant que la question n’est pas nationale mais mondiale. Une anecdote rapportée par Guillaume Pitron est révélatrice de cette situation « infernale »: en 2010, Facebook, sollicité par Suède, décide d’installer un datacenter à Lulea, dans le nord de la Suède où les centrales hydroélectriques apportent l’énergie nécessaire; le datacenter est mis en service en 2013 et stocke les données des utilisateurs européens (ce qui évite effectivement aux données européennes de traverser l’Atlantique à longueur de journées). Or, la centrale hydroélectrique de Lulea fonctionne grâce au barrage de Letsi construit dans les années 1960 au détriment de l’inondation de six kilomètres de vallée. Un vieux monsieur, nostalgique du fleuve de son enfance qui a disparu, partage ses photos d’antan sur Facebook…

Le discours militant pour la diète numérique a quelques adeptes: idée d’un World Digital Cleaning Day lancé en 2020 par l’Estonienne Anneli Ohvril, consistant à se mobiliser une journée au travail pour nettoyer ses espaces de stockage personnel ou de proximité ; c’est ailleurs la recommandation de regarder une vidéo en WiFi plutôt qu’avec la 4G car c’est 23 fois moins énergivore, etc. Qui est prêt à se mortifier en regardant les autres s’envoyer dans les nuages ?

Pourtant, la « politique des petits gestes » (p. 198) ne semble pas pour l’instant porter de grands fruits : les cleaning days – qui n’ont pas attendu le numérique et qui sont pratiqués en France « en papier » depuis dix-quinze ans – sont partiellement efficaces et parfois festifs mais restent du curatif tandis que le préventif piétine.

Une piste qui n’est pas évoquée dans l’ouvrage mériterait d’être étudiée : ce serait non pas de limiter autoritairement l’accès à Internet pour les utilisateurs mais que les utilisateurs n’aient plus envie d’autant d’Internet. Passer de la frustration face à un modèle idéalisé mais bridé à l’adhésion à un autre modèle. Difficile toutefois aujourd’hui de proposer quelque chose à la collectivité sans passer par les réseaux sociaux et, conséquemment, rester piéger dans les tentacules auxquelles on tente d’échapper.

L’enfer a toujours un côté séducteur. Et l’expérience humaine d’une génération sert rarement aux générations suivantes.

Par ailleurs, que se passera-t-il le jour (peut-être déjà là) où la majorité des données produites sera le fait exclusif de robots indifférents aux états d’âme des humains ?

À suivre.