Troisième partie. Le document ne s’avoue pas vaincu

Pour filer la métaphore politique du « règne » de la donnée, disons que la primauté du document, c’est l’Ancien Régime. Or, le changement de régime, même rapide, même brutal (heureusement nous n’en sommes pas ici aux effusions de sang) ne se fait pas sans résistance dans la population (les utilisateurs), sans interférences, sans résurgence à terme de certaines idées.

Le document ne s’avoue pas vaincu (ce serait dommage) et les concepts dont il a été si longtemps le porteur, notamment celui d’un objet d’information fini, délimité, daté, sourçable et référençable, ou encore le vecteur que représente le document entre un auteur qui a une intention et un destinataire concerné, ne sont pas effacés par la domination des données. Je dirais même au contraire, ils sont invités à défendre leur cause et fourbir leurs arguments, quitte à changer de nom. En politique, ça se fait…

Le document fait de la résistance…

Le document fait de la résistance…

Face à la donnée qui s’impose dans le monde de l’information, dans le monde du travail, dans les médias, le mot « document » résiste. Le contraire eût été inquiétant.

On peut observer plusieurs formes de résistance, en considérant le document comme objet, ou comme notion de droit, ou encore comme habitude de langage.

Pour beaucoup de gens et plus encore dans le monde des bureaux, le mot document renvoie visuellement à un objet rectangulaire, le plus souvent de couleur blanche avec des petits signes noirs fixés dessus. Qu’il se présente sur support papier ou sous forme numérique, le document est un objet visible sur une table ou un écran. L’aspect visuel ne doit pas être négligé dans la force du mot.

Le document papier n’est pas véritablement en situation conflictuelle avec la donnée. Il vit sa vie, déclinante (le courrier papier a été remplacé par les mails, les documents administratifs sont devenus des formulaires en ligne, etc.). Le document papier en quelque sorte est arrivé à une patte d’oie : à gauche les archives, à droite les données. Ou bien le document s’attache aux pratiques de naguère, avec leur charme désuet, ou bien il saute dans le bain de la production numérique native qui est désormais la règle pour les échanges d’information quotidien. Il doit faire un choix.

La situation du document numérique est un peu différente. En effet, le document numérique est plus une transposition en numérique d’un document « pensé en papier » qu’une production du monde numérique. Le document numérique est né dans les années 1980 par le biais des outils de numérisation (scan) et des systèmes de GED (gestion électronique de documents). C’est en fait de cette époque pas si lointaine que date l’image du document A4 comme représentation quasi unique du document (alors qu’il est bien autre chose). Le format PDF est inventé une décennie plus tard et normalisé par l’ISO en 2008 (grande victoire d’Adobe). Et aujourd’hui PDF est presque devenu un nom commun (c’est même un nom de chat, Pédéèf).

Mais l’époque « je produis du papier et je le scanne ; je continue à produire du papier pour continuer à le scanner » est révolue. La résistance du document numérique comme scan du document papier A4 atteint ses limites face à la diffusion des technologies de production numérique native « libérée », c’est-à-dire conçue avec les nombreuses possibilités du monde numérique, combinant les fonctionnalités logicielles et la mise en réseau. Les tenants de la GED qui étaient naguère les modernes sont devenus les anciens face aux data managers. La GED a atteint l’âge canonique (quarante ans) et ne va plus résister longtemps.

Je ne suis pas la seule à le dire. « La GED, c’est fini ! » déclarait déjà Philippe Goupil en 2017 : « Il est maintenant trop tard pour considérer la GED comme une solution d’avenir! ». Le document numérique s’est affranchi du carcan dont l’avait enveloppé sa génitrice la GED pour se jeter dans les bras de la data. Le match n’est pas encore tout à fait terminé ; je le vois bien aux questions de mes étudiants qui m’interrogent sur les systèmes de GED (parce que les entreprises où ils font leur stage en sont parfois encore là) mais, malheureusement pour elle, la fin de la GED est réellement programmée.

Sur un autre plan, le document résiste aussi parce qu’il est inscrit dans les codes de loi français depuis le code Napoléon et que, si les données ont fait une entrée en force dans la loi, deux siècles de législation ne se balaient pas en un jour.

Une requête sur le site Legifrance, réalisée il y a quelques jours, donne les résultats suivants : les articles des 67 codes totalisent 8631 occurrences du mot « document ». Difficile de dire si c’est beaucoup ou non car quel serait la base de la comparaison ? Ce qu’on peut préciser, c’est que la même requête donne 5750 pour « données ». Après avoir constaté que « donnée(s) », dans plus de 50% des cas, est tout simplement le participe passé du verbe donner – ce qui biaise la comparaison – on arrive grosso modo à la conclusion que les documents sont trois à quatre fois plus nombreux dans le corpus législatif et réglementaire. L’utilisation du mot données étant surtout le fait des textes des dernières années, le « rapport de force » documents/données ne devrait pas tarder à s’inverser. Et l’étude est plus intéressante encore si on inclut les 14061 occurrences du mot « information » mais j’arrête ici ma digression.

Quelques remarques sur l’échantillon d’extraits de loi fournit par Legifrance à ma requête :

- les adjectifs ou compléments de nom liés au mot document précisent généralement le contenu ou le processus qui donne lieu auxdits documents : documents comptables, documents d’aménagement, documents électoraux, documents d’objectifs, documents d’identité ;

- d’autres qualificatifs soulignent le statut du document : obligatoire, justificatif, nécessaire, patrimonial ;

- document est associé à autres substantifs dans diverses expressions qui mettent en évidence des rôles différents et complémentaires entre : renseignements et documents (code de la consommation), livres et documents sociaux communiqués aux associés (code civil), documents et rapports communiqués au commissaire aux comptes (code de commerce), œuvres ou documents à caractère pornographique (code du cinéma), titres et documents (code du domaine de l’État), registres et documents dont la tenue est à la charge des exploitants d’aérodromes (code l’aviation civile).

Les occurrences du mot données « à la place de document » sont généralement récentes et liées à la protection des données personnelles et plus précisément à la durée de conservation de ces données : « les données d’état civil et les données relatives à la situation sociale » (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile, article R142-56); « Les données relatives à la traçabilité des échanges sont conservées pendant une durée de trente-six mois […] » (code des relations entre le public et l’administration, article R114-9-7); « Les données relatives au taux d’alcoolémie des conducteurs ne doivent être ni consultées, ni communiquées, ni utilisées. […] » (code de la route, article L234-15).

Le processus de « datification » de la réglementation est en marche. On peut toutefois se demander si les données pourront se substituer aux documents dans tous les cas de figure, même en repensant la production de l’information dans un contexte numérique ? Hum…

Les deux extraits de code ci-après comportent les deux mots, document et donnée, dans la même phrase.

La section 4 du code de la santé publique est titrée « Conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique », d’où on peut comprendre que les documents numériques comportent des données (à caractère personnel ou non) et peut-être aussi autre chose (ou pas), mais on ne saurait dire, à partir de cette formulation, si les documents non numériques comportent aussi des données.

Le code pénal, sans son article 413-11 sur le secret de la défense nationale énumère les « choses » dont l’accès non autorisé, la destruction ou la divulgation est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ; il s’agit de : « procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier ». Les articulations potentielles entre ces différentes entités ne sont pas précisées. On peut noter au passage que l’utilisation de donnée au singulier est très rare dans les textes réglementaires…

On pourrait poursuivre pendant des pages et des pages cette analyse lexicale pour le détail mais la tendance générale est claire.

Deux exemples pour conclure sur ce point de la résistance du document :

Le document unique d’évaluation des risques (DUERP), obligatoire dans toutes les entreprises dès l’embauche du premier salarié, ne ressemble quasiment jamais à un document traditionnel A4 ; c’est un fichier Excel à X onglets ou carrément une base de données, mais le mot a été conservé.

Lors des fuites de données dont notre époque est friande, le mot document a une bonne place : le mot anglais « papers » est même très présent (Panama papers, Pandora papers), les médias soulignant la fuite de millions de « documents », à côté des données, fichiers ou archives (records).

Le document sous forme d’agrégation de données

Laissons de côté les mots pour revenir aux réalités qu’ils désignent.

Les technologies numériques ont brisé le cadre contraignant du support matériel et en quelque sorte libéré les contenus.

Dès lors, le document tend à s’effacer derrière les données qu’il comporte (le document contient des données) ou qui le composent (le document est constitué de données). Dans les deux cas, le document devient secondaire car les données occupent la première place et captent l’attention.

C’est ce qui se passe notamment avec le traitement numérique des livres dans les bibliothèques ou avec la documentation technique dans les services d’ingénierie. Le document « pré-numérique » est décomposé en données individualisées, cherchables par un moteur de recherche, isolables, extractibles. « En permettant le traitement informatisé du contenu lui-même, la numérisation a peu à peu provoqué une modification dans l’appréhension des choses » ; « le document est un ensemble de données exploitables », écrit Gautier Poupeau, auteur du blog Les petites cases, dans une présentation pédagogique intitulée Visite guidée au pays de la donnée. L’auteur souligne le changement de granularité de l’information traitée, grâce à la technologie.

Cet effacement du document derrière les données voire « la » donnée intervient également lorsque le document n’existe plus que virtuellement, postérieurement à la production des données, par agrégation conjoncturelle d’un groupe de données.

Plusieurs normes internationales, relatives au records management électronique (archivage des informations numériques engageantes) utilisent le concept d’agrégation (aggregation). C’est le cas de MoReq2010 et d’ICA-Req publiée en 2008 et devenu ultérieurement ISO 161875).

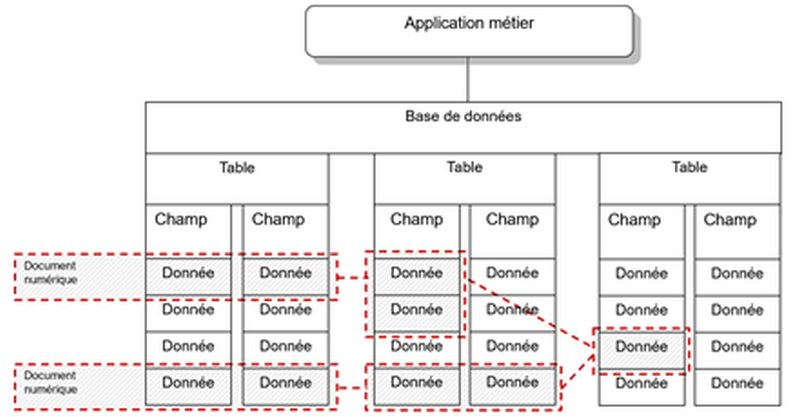

L’agrégation ou agrégat est vu comme un regroupement de documents (records) mais aussi comme regroupement de données: « Any accumulation of record entities at a level above record object (document, digital object), for example, digital folder, series ». Bien que ces normes, rédigées il y a déjà dix ou quinze ans, mettent d’abord en évidence l’agrégation de documents en dossiers, le terme agrégation illustre bien cette construction logique de données existantes pour produire un objet d’information que l’on appelait document dans le monde pré-numérique, sans se poser de question. La figure ci-après, extraite du module 3 de ICA-Req (Recommandations et exigences fonctionnelles pour l’archivage des documents dans les applications métier) s’intitule « Identification des composants d’information (ou données) constituant un document électronique engageant dans une base de données »:

La notion est simple quand on a affaire à des données dites structurées produisant un « document » de type formulaire, avec des champs bien individualisés, comme un bulletin de paie ou une facture.

La notion est simple quand on a affaire à des données dites structurées produisant un « document » de type formulaire, avec des champs bien individualisés, comme un bulletin de paie ou une facture.

Pour autres cas, c’est-à-dire les documents répondant à la définition de « données non structurées », l’agrégation est plus complexe.

Pour illustrer ce cas de figure, je vais m’appuyer sur un des articles figurant dans ma revue de presse au début de la partie 1 de mon étude: « Une copie d’examen manuscrite est-elle un ensemble de données à caractère personnel ? » proposé par l’excellent blog Droit et technologies. Il concerne un document papier mais l’analyse de la relation entre document et données n’en est que plus parlante.

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a eu à examiner la requête d’un Irlandais, candidat malheureux à un examen, à qui on refusait de consulter sa copie, au motif que la copie « ne constitue pas des données à caractère personnel au sens des lois sur la protection des données. Il en ressort que, oui, la copie d’une épreuve écrite contient des données à caractère personnel : « dès lors qu’elle matérialise des informations relatives au candidat, elle est dans cette mesure, un faisceau de données à caractère personnel ». Il est précisé que l’écriture elle-même peut contenir une information sur la personne; et encore que les annotations du correcteur sont également considérées comme des données personnelles du candidat.

Dans cet exemple de la copie d’examen, il est patent que les données sont aujourd’hui bien autre chose que des chiffres ou des valeurs que l’on met dans des cases, bien que cela reste la définition la plus courante dans les glossaires et dictionnaires qui, comme je le soulignais dans la première partie, ne sont pas à jour.

Pour le dire autrement, ne faut-il pas considérer qu’une copie d’examen est un tout insécable, indissociable (rédaction et correction) et que, si des données peuvent en être extraites pour tel ou tel traitement, cet agrégat (ce fichier, ce jeu de de données) n’en garde pas moins son statut de « document » au sens de la définition « recorded information or object which can be treated as a unit / tout écrit ou enregistrement considéré comme une unité documentaire (ISO 15489)?

C’est pourquoi le fait que le mot document soit évacué du RGPD (comme celui de record de la GDPR) m’a marquée par sa radicalité. Le RGPD demande que l’on détermine la durée de conservation des données à caractère personnel et que la personne concernée en soit informée. Soit, mais comment appliquer une durée de conservation à des données élémentaires? Et comment appliquer une durée de conservation (et une action de destruction) à un groupe de données qui n’est pas appréhendé comme l’expression d’une interaction entre deux personnes (émetteur et destinataire, source et producteur) avec une intention (finalité) particulière à une date identifiée?

Bertrand Müller, déjà cité dans la partie 2 de ce long billet, dit encore: « Une donnée isolée, c’est-à-dire coupée de son contexte de production mais aussi de son contexte de validité est une donnée in-signifiante. Documenter une donnée revient à noter comment elle a été conçue, ce qu’elle signifie, et préciser son contenu et sa structure. La documentation est également décisive pour assurer une longue conservation des données. » Je suis plus que d’accord.

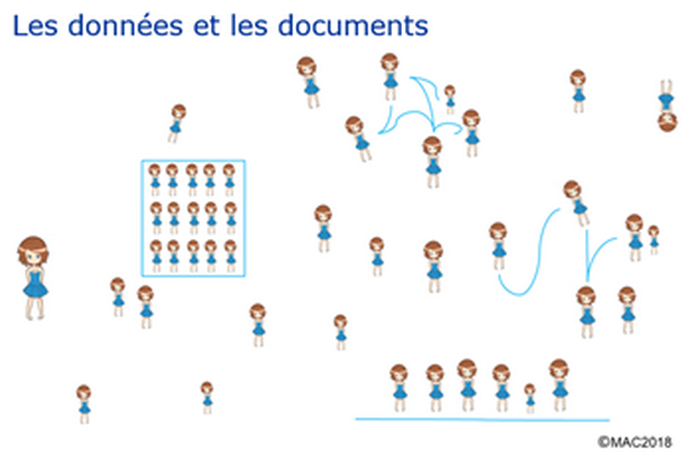

Pour illustrer cette non-signification de la donnée isolée, j’utilise volontiers le dessin suivant (où la représentation de LA donnée par une petite fille en robe pourra être saluée par les uns et moquée par les autres, selon la vision du féminisme de chacun, peu importe):

Mon propos est de montrer à ceux qui n’en aurait pas conscience que le règne de la donnée n’est pas une génération spontanée et s’appuie, en renommant les choses comme on fait en politique, sur un substrat documentaire existant et souvent ancien. On peut voir par exemple dans le schéma: un document structuré (un bulletin de paie par exemple), un flux de données de connexion, et deux dossiers thématiques. Le document, comme agrégation de données, est virtuel – même s’il peut faire l’objet d’un enregistrement spécifique – et tient par le lien de valeur commune des données ainsi regroupées.

Mon propos est de montrer à ceux qui n’en aurait pas conscience que le règne de la donnée n’est pas une génération spontanée et s’appuie, en renommant les choses comme on fait en politique, sur un substrat documentaire existant et souvent ancien. On peut voir par exemple dans le schéma: un document structuré (un bulletin de paie par exemple), un flux de données de connexion, et deux dossiers thématiques. Le document, comme agrégation de données, est virtuel – même s’il peut faire l’objet d’un enregistrement spécifique – et tient par le lien de valeur commune des données ainsi regroupées.

Les données et l’écrit

Dans la partie 2 de cet article, je soulignais l’importance accordée par Jérôme Denis, dans son étude sociologique des données, aux activités d’écriture et de lecture qui participent de la fabrication et de la circulation des données.

On parle de plus en plus du cycle de vie des données comme on parlait (et on parle encore) du cycle de vie des documents, avec des points de vue très différents : certains considèrent le statut de la donnée de sa création à sa réutilisation, d’autres limitent la question aux étapes de gestion et de circulation dans un système d’information ou une entreprise; et j’ose à peine évoquer la vision paradoxalement étroitement logistique des Archives de France et de la CNIL.

Il me semble important de prendre en compte l’origine des données (qu’il s’agisse de noms, de valeurs, de chiffres, de signes, d’opinions, etc.), c’est-à-dire la première fois où elles sont enregistrées, inscrites quelque part, formalisées, écrites, avant d’être transmises, stockées, « travaillées » pour reprendre de terme de Jérôme Denis afin, le cas échéant, d’être lues, interprétées, réutilisées, réenregistrées, réinscrites, reformalisées, réécrites, dans un nouveau contexte, avec de nouveaux acteurs, avec une nouvelle intention, une nouvelle finalité.

Depuis la loi sur la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique (en transposition de la directive européenne du 13 décembre 1999 sur le même sujet), on entend dire régulièrement, parmi les acteurs de la « dématérialisation » et de la GED, qu’un document électronique est juridiquement recevable au même titre qu’un document papier dès lors que son auteur est authentifié et que l’intégrité du document a été préservée depuis sa création. Mais la loi ne parle pas de document dans cette affaire; elle parle d’écrit. L’article 1366 du code civil dit précisément: « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». À noter que c’était l’article 1316-1 avant 2016 mais la rédaction était la même à deux mots près: « l’écrit sous forme électronique » est devenu « l’écrit électronique ». J’y vois une appropriation commune de la chose. Peut-être une prochaine version passera-t-elle à « l’écrit numérique » ?

Écrit est par ailleurs défini par l’article 1365 du même code civil: » L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support ». Cette rédaction, qui date également de 2016, s’inspire du précédent article 1316 définissant la preuve par écrit « La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ». Voir à ce sujet l’article de Béatrice Fraenkel et David Pontille: L’écrit juridique à l’épreuve de la signature électronique, approche pragmatique, dans Langage et société 2003/2 (n° 104), pages 83 à 122.

Cette définition de l’écrit, comme on le voit, est bien plus large que celle de document qui à la fois beaucoup veut dire plus (autres acceptions) et évoque beaucoup moins (restriction constatée de la rectangularisation du document avec la GED, voir supra).

L’écrit est tout à fait données-compatible.

De sorte que le terme écrit, malgré sa connotation un peu vieillotte (on pense à manu-scrit, on visualise un stylo plutôt qu’un clavier) se prête malgré tout assez bien à la désignation de cette chose qui résulte de l’enregistrement d’une information par un individu qui s’exprime, et même par un individu qui énonce quelque chose sur autrui.

L’expression de « documents écrits » pourrait avantageusement être éclatée entre l’écrit qui trace (enregistrement) et le document qui enseigne (doceo, documentum). L’écrit au sens d’inscription est le fait d’un sujet, l’auteur; le document informe sur un objet. Cependant une même entité, disons un groupe de données pour utiliser le vocable qui a le vent en poupe, peut être tantôt écrit, tantôt document, ou plutôt les deux ensembles mais pour des regards différents.

Par exemple, cette copie d’examen évoquée un peu plus haut dans sa dimension d’ensemble de données à caractère personnel, y compris à l’extérieur des mots (l’écriture du candidat – au sens de représentation graphique – n’est pas dans un mot mais dans tous), cette copie d’examen donc – que j’ai qualifiée d’agrégation indissociable pour l’usage que l’on veut en faire – est d’abord le produit d’une inscription par le candidat, d’une écriture – au sens d’action d’écrire – sur un support dont la production ne s’arrête pas avec la fermeture de la salle d’examen mais est bornée par le processus de l’examen et inclut par conséquent les corrections des examinateurs. Cette copie est à la fois la trace d’une action engageante et la source d’un enseignement. J’aouterai qu’elle est doublement engageante (pour le candidat et pour le correcteur et l’institution qu’il sert).

L’étude du champ de l’écrit est vaste. Elle l’est par la masse déjà produite et accessible (archives). Elle l’est aussi par l’explosion des formes d’écrits permises et suggérées par les technologies numériques. C’est le domaine de la diplomatique, discipline pluriséculaire pour l’étude de l’authenticité des actes anciens dans une approche rétrospective, mais aussi, plus largement et dans une démarche également prospective, une étude de la justesse des écrits, de leur complétude et de leur impact. Quelles sont les caractéristiques formelles d’un écrit qui permettent d’exploiter de manière fiable les informations qu’il véhicule? Quelles sont les imperfections qui fragilisent, aujourd’hui et dans la durée, son auteur, son détenteur ou les personnes concernées?

Ma réflexion là-dessus doit encore et toujours à ma lecture du chapitre de Georges Tessier dans L’Histoire et ses méthodes (La Pléiade, 1961) où le mot écrit est très présent. Extrait (p 665): « tout acte juridique peut être consigné dans un écrit destiné à lui servir de preuve. On a alors affaire à un acte écrit, à un instrument, comme on disait autrefois, à l’imitation des Romains, et comme on le dit encore dans le langage du droit international public. L’acte écrit, l’instrument « documente » l’acte juridique. Il s’en présente comme le témoignage, et le mot allemand Urkunde a précisément la vertu d’associer étroitement l’idée de témoignage à celle d’acte écrit. Mais un acte écrit peut témoigner d’autre chose que d’un acte juridique. Il peut attester « des faits matériels qui ne comportent aucune disposition de volonté, mais qui sont pourtant susceptibles de conséquences juridiques » [citation du diplomatiste A. Dumas]…. ».

Soixante ans plus tard, cette appréciation est aisément transposable au monde numérique des entreprises connectées, des plateformes et des réseaux sociaux.

Conclusion

Pour conclure ce triple billet et répondre à la question de savoir si les données ont évincé ou ont éclipsé les documents, je dirai que le règne de la donnée a, à ce jour, marginalisé plutôt que terrassé la notion de document, en le poussant de ce fait à s’adapter, techniquement, culturellement, linguistiquement, s’il veut défendre ses couleurs (qui ne se limitent au noir et blanc…) et son patrimoine.

On peut, à partir de là, imaginer deux scénarios: ou bien le monde de la donnée se carre dans son fauteuil technologique et ignore les autres cultures de l’information, les condamnant à se replier sur un sous-continent à la dérive; ou bien il s’instaure un dialogue fructueux entre innovation et expérience, dans une optique de capitalisation du savoir et d’acculturation de tous.

Je reconnais volontiers que ma réflexion n’est pas aboutie. Ces quelques pages sont plutôt un bloc-notes après certaines lectures d’horizons variés, une sorte de « problématique par petites touches » qui est malgré tout le début de quelque chose.

Comme l’a remarqué une de mes commentatrices sur LinkedIn, il y a assurément matière à organiser un grand colloque sur la donnée, regroupant les chercheurs de diverses disciplines qui se rattachent tant aux sciences dites humaines (sociologie, droit, diplomatique) qu’aux sciences dites dures, plus précisément les sciences dites « du numérique » (algorithmique, apprentissage profond, visualisation, etc.) mais aussi des responsables administratifs ou politiques. Rêvons un peu…

Ah l’omniprésence de la donnée ou plutôt les données C’est vrai on ne parle que d elles ! Surtout au niveau de l’IT. Mais je me demande si ce n’est tout simplement pas lié à la récente découverte ou prise de conscience de leur valeur ou dans leur valeur potentielle si on sait les « faire parler ». On parlait jusqu’à present des données RH,fiscales ou bancaires sans trop d’émoi. Mais depuis qu’elles peuvent être prédictives ou curatives on les a mises sur un piédestal et tant mieux pour elles. Ce qu’il faut c’est pouvoir trouver non pas le juste équilibre mais la place de chacun. L’utilsation des donnée génère opérationnellement de la valeur alors que plus globalement les documents en génère plus tard dans leur cycle de vie en apportant la preuve ou en transmettant un savoir. Mais ce qui me rassure, c’est que les principes de gestion des documents peuvent s’appliquer aux données : être autorisé à en créer, à les modifier, savoir trouver et exploiter la bonne donnée au bon endroit (point de vérité) par la bonne personne au bon moment, définir son propriétaire,ses conditions d’exploitation et de protection au regard de sa sensibilité et sans oublier ses metadonnees de description et de contextualisation. Ce sont deux « mondes » qui peuvent très bien cohabiter ensemble

Oui, d’accord avec vous mais je pense que c’est plus qu’une cohabitation .

Bonjour Marie-Anne, Article passionnant… Les Archives de France ont aussitôt appliqué le RGPD aux documents (en ligne ou non) et pas seulement aux données, dans leurs instructions. Je dirais que le document a encore de beaux jours devant lui dans la mesure où la GED est encore massivement utilisée (de nombreux projets de GED se lancent encore ou sont tout récents) ; de plus, tous les jours des administrations, notaires, syndics… me demandent des documents signés puis scannés. Mes deux derniers recrutements se sont faits entièrement sur des pièces scannées (y compris les diplômes) en 2017 et 2020. Les dérogations d’archives sont accordées par courrier papier signé (envoyé par PDF éventuellement). Mais je soulève un problème plus important : la preuve devant les tribunaux. Actuellement, on peut prouver la responsabilité d’une personne en montrant une circulaire, un courrier administratif signé ou un courriel. Si on décompose tout en données, comment prouver qu’on a bien envoyé quelque chose d’important (un ordre, une information, une alerte…) à X (supérieur, collègue, subordonné) un certain jour ?

Bonjour Isabelle,

Merci de votre réaction.

Le fait que le document et la GED soient encore largement utilisés n’est pas contradictoire avec la tendance à la prépondérance de la donnée au plan général, notamment pour l’aide à la décision. C’est un phénomène de long terme.

Pour la question de la preuve, il faut reconnaître que, depuis une quinzaine d’années, la pratique a rendu les institutions moins frileuses, et cela s’est encore accentué avec la crise sanitaire. Il y a longtemps déjà que les tribunaux acceptent des copies, dès lors que le document n’est pas contesté par la partie adverse. Le PDF en pièce jointe de mail se porte bien mais il faut distinguer la part de la production automatique de PDF à partir de données; elle progresse par rapport au scan de papier. Il faudrait faire des statistiques mais cela me semble certain.

Quant aux éléments de l’authenticité d’un « objet d’information » échangé, ils se trouvent dans la traçabilité réalisée par les outils d’envoi et de réception, notamment l’horodatage et les journaux permettant de garantir l’intégrité. C’est ce dernier point qui m’intéresse et qui me fait dire que le document n’est plus systématiquement A4 mais groupe de données liées, figées, horodatées. Même si le mot document n’est pas utilisé dans ce cas, le concept perdure.